1.はじめに

我が国の国土の3 分の2

を占める森林の40%は主に第二次世界大戦以後に植林された人工林である。その面積はおよそ1000

万ha であり、そこには木材として利用可能な資源がおよそ27

億m3 ほど蓄積されている。現在、そのうち毎年1800 万m3

前後の資源が木材として利用されているが、一方、その3

倍程度のおよそ6000 万m3

の木質資源が、毎年、未利用のままで人工林内で増加し続けている。また、これらの人工林を構成する樹木の年齢は今後10

年間に約6 割が50

才を超えようとしており、今まさに木材として利用するための伐採時期に達してきている。一方、このまま、未利用の状態で人工林を放置しておくと、人間社会と同様に、我が国の森林は20

年後には完全に高齢化社会を迎えることになる。このようになると森林は過密度で、樹木の発育が不完全となり、森林の二酸化炭素の固定能力が低下していくことはもとより、過剰に大きくなった樹木が強風や大雪によって倒れることによる山地崩壊の原因となる。さらに、伐採による森林の更新を行わないと、森林の世代交代が推進されず、樹木の年齢構成バランスが著しく偏ることになり、森林機能の持続的な維持や木材の持続的供給が困難になる。

我が国の森林が抱えるこのような課題は、我が国の人間社会が抱える課題そのものと類似しており、その意味において、森林が抱える課題を解決していくことは我が国の人間社会が抱える数々の課題を解決していく方策を見出していくためにきわめて重要な先行例となりうる可能性を秘めている。我が国の林業分野の年間総生産額は4200

億円前後である。この額の中には、森林での林業や木材の一次加工による製材化や合板製造等が含まれるが、木材を利用する下流産業であるボード系の建材産業、木質住宅産業、紙パルプ産業等での生産額は含まれない。また、林業生産額の約半分程度の2200

億円前後は食用きのこ産業による収益である。したがって、現在、林業と素材生産そのものによる生産額は年間2000

億円程度にしか過ぎない。我が国のGDP が年間500

兆円規模であることを考えると、林業が如何に経済規模の小さな産業であることかが、この値からよく理解できる。このことから、ごく最近になるまで、諸外国との貿易を中心に成り立っている経済界が林業に対して大きな関心を示さなかったことは当然なことかもしれない。

また、第二次世界大戦中ならびに戦争直後に増大した木材需要に対応するため、我が国の森林では過剰伐採が余儀なくされたことにより、戦後、我が国では拡大造林が盛んに行われた。このような理由で再造林された時期と高度成長期が重なってしまったため、この期間に倍増した我が国の木材需要の多くは海外からの輸入材に依存せざるを得なかった。このような中で、我が国の木材貿易は1964年に自由化された。また、その後、ウルグアイラウンド交渉により、その合意としてのWTO協定において、木材は非農産物として鉱工業製品に分類されることとなった。その結果、現在、丸太や製材品、木材チップ、さらにパルプ等の木材関連製品の関税率は0%である。ごく最近になって、TPP交渉参加によって、我が国の農産物については国際貿易の中での位置づけとその存続が大きな課題として取り上げられているが、我が国の森林で生産される木材については、すでに50年近く前から、この問題を経験してきたのである。もちろん、その結果として、我が国の林業は大きなストレスを受け続けてきたわけであるが、その中でも残るべきものは残り続けてきているのである。また、最近になって、一部では復調の兆しさえみせてきているのである。このようなタイミングに、政府が「森林・林業再生」を我が国の重要な基本政策のひとつとして取り上げたことは大いに評価できる。しかしながら、「森林・林業再生」を事業として実施する主体は国そのものというよりは、森林の所有者、木材を利用する加工業者、木材の消費者、そして森林資源の管理に携わる自治体などである。したがって、森林経営から多角的な木材利用までを一体化させ、さらにそれをスマートにネットワーク化させた民意と地域に基づく新しい林業の形成が必要である。これを創造的ビジネスとしてのスマート林業と定義して、これを実行していくための諸課題の抽出とその構造化による全体像のプランニング、さらにこれを実証していくための社会実験の実施に向けて検討を進めるワーキンググループ活動を開始した。

2.欧州に見習うべき我が国の林業

我が国の多くの産業界や社会構造は、第二次世界大戦後、明治維新以来から我が国がめざしてきた「坂の上の雲」に向けて再び飛躍的な発展を遂げた。しかし、現在、「坂の上の雲の時代」は終わったという認識を新たな出発点にする必要性が社会には求められている。その中にあって、林業だけは「坂の上の雲」を目指すことが許されない状況のままに、この50年間、時代に取り残されてきた。では、これから、林業が従前の「坂の上の雲」を目指すかというと、それも許されない状況である。そのような中で、林業にとって幸いなことは新しい手本なるモデルが欧州の林業に存在することである。

我が国の木材需要は年間当たり7000万?8000万m3前後である。現在、そのうちの75%程度の木材を海外からの輸入に依存している。これらすべての需要を国内の森林から供給することはポテンシャル的には実は可能である。それにも関わらず、木材を海外からの輸入に依存していることにはいくつかの理由がある。その理由を木材価格の差であると考えている人も多いようだが、少なくとも木材製品の市場価格については国産材と輸入材では目立った価格差はないので、このことは理由にはならない。我が国と諸外国における木材貿易については、1960年代から自由化が始まっており、我が国での木材製品の市場価格についてはすでに国際的なスタンダード化がなされている。要するに、国産材についても木材製品の段階では国際競争価格が設定されているのである。そのような環境の中で、国産材自給率25%前後が維持されていることは、むしろ褒め称えるべきことなのかもしれない。一方、これまで、我が国では林業システムの目立った改革は行えているとは言えないことから、森林からの木材の搬出と素材生産にかかるコスト高が否めず、その結果、林業はきわめて収益性の悪い産業となっている。現在の国内林業は、林業を営む人たちの忍耐と国から支出される補助金によって成り立っていると言っても過言ではない。

このような状況の中、一昨年、政府が提案した「森林・林業再生プラン」では、2020年には国産材自給率50%、国産材生産量については年間当たり4000万m3供給を目指している。これはきわめて野心的な政策ではあるが、これを実現化するために、多くの技術やシステム革新、さらに関連する産業構造や地域社会構造等を大きく改変していくことが前提となる。そのことを踏まえた上で、地域ならびに民間ベースでアクションプランを策定していくかということが必要である。また、それをベースとした社会実験規模での実証研究を進める中で抽出されてきた個々の課題を解決するための事業化と社会革新に繋げていくことが必要である。

我が国の木材需要の75%が輸入によって賄われていることについてはすでに述べた。多くの方々は東南アジア、北米、さらにロシア等の国々が我が国への主要な輸出国であると認識しているかもしれないが、ある部分ではそれはすでに過去の認識である。現在、我が国の木材需要の相当な部分はオーストラリア、ニュージーランド、チリやブラジル等の南米諸国、南アフリカ共和国、さらに西ヨーロッパのスウェーデン、フィンランド、ドイツ、そしてオーストリア等の国々からの輸入によって賄われているのである。このうちで西ヨーロッパを除く国々の場合、大規模プランテーションによる効率的な木材資源の生産や低労賃に基づく低コスト化の実現による経済メリットを背景に我が国への輸出を行っていることは容易に理解できる。しかしながら、西ヨーロッパの四ヵ国の場合、このような理屈は通らない。それにも関わらず、年間当たり400万?500万m3もの木材製品を欧州家具などの最終製品だけではなく、あくまで製材された木材という原料レベルでの形で我が国に輸出をすることに成功している。

西ヨーロッパから我が国への木材の輸出は1995年頃から始まった。その後、今世紀に入る頃には輸出量は急速に伸び、上記のような量にまでに至っている。その様なことができた理由は何であろうか。それぞれの国において事業の形態は異なるので一律に論じることはやや正確さに欠けるが、共通していることは林業ならびにその下流に位置する木材加工産業の業態がこの数十年間の間に大きく改革されてきたことが理由として挙げられる。そもそも、欧州でも我が国と同様に森林は多くの個人によって所有されている場合も少なくない。しかしながら、欧州では林業施業の共同化と組織化が精力的に推進されてきた。その結果、林業をビジネスベースで成立させ、多岐にわたり、また大規模資源を必要とする消費者ニーズに応える持続的な供給システムを構築させたのである。その結果、そもそもは地産地消のリージョナルなビジネスであった林業を我が国までを市場とすることが出来るグローバルなビジネスとして展開させることに成功したのである。このようなことから、我が国の林業にとって、同じような国土規模や先進国としての立場を持つ欧州諸国での林業ビジネスからは学ぶべき点が多い。

林業における欧州の成功の中で、注目すべき点は大規模化による集約化と効率化であることは言うまでもない。そのためには、森林経営と木材利用を繋ぐ大規模な中核的な組織の形成が必要である。我が国にも、森林所有者の団体として森林組合が存在するが、その数は未だに全国で700以上にも及ぶことから、この程度のサイズでは大規模な中核組織にはなり得ない。これに対して、スウェーデンでは我が国の森林組合に相当する森林所有者組合は4つしか存在せず、それぞれに大規模経営に成功している。したがって、我が国においてまず推進すべき課題が大規模な中核的な組織の形成であることは疑う余地はない。しかしながら、それ以外にもいくつか注目すべき点がある。その一つとして挙げられることは、多様な木材需要の一元的な管理化である。

木材の用途については、マテリアル利用とエネルギー利用に大別される。マテリアル利用については、さらに建築物を造るための木質建材としての利用と紙を生産するためのパルプ用材としての利用に分けられる。たとえば、スウェーデンにおいては、中核組織として位置づけられる森林所有者組合が、下流に存在する建材としての需要、パルプ用材としての需要、さらに電力や温熱エネルギー源としての需要を一元的に見ながら、それぞれの需給バランスに対応しつつ、木質資源の安定供給を計画的に行っているのである。我が国への木材製品の輸出を可能にした理由も、まさにこのような自給バランスを見据えた大規模で安定なサプライチェーンの形成に成功したことに他ならない。また、最終目標として輸出を視野に入れておくことは、技術や事業が到達すべき目標を高く設定するためにも重要であり、事業の国際競争力の獲得や需要の安定化を図っていくためにも必要である。

欧州と我が国では気候、地形、さらに文化が異なることから、そのやり方をそのままの形でコピーして利用することができないことは言うまでもない。しかしながら、以上に述べてきた理由から、創造的ビジネスとしてのスマート林業を設計していくためのモデルとして欧州での先行例から多くのことを学び、また必要に応じて活用していくことが得策と言える。他国から学び、それに独自性と固有の技術を組み合わせて新しい製品やシステムを開発していくことについては、そもそも我が国が得意としてきたやり方ではなかっただろうか。

3.我が国における林業のスマート化にむけた課題

そもそも、林業は森林での資源生産から木材を利用する各産業に至るまでの一貫性に根ざすべきビジネスである。しかしながら、我が国では、この40年間あまり木材供給の多くの部分を輸入に依存してきたため、森林と木材を利用する各産業を結びつけるサプライチェーンを強化するためのシステム改革に立ち後れ、また、このことが木材製品の性能や規格の統一化を推進する妨げにもなってきたと考えられる。さらに、森林側での林業の礎となる森林整備計画の策定は市町村レベルでの行政マターで行われ、また木材生産はこれに基づく森林施業計画を立てて行われてきたことから、結果として林業は地域分散型となり、木材の大規模利用者のニーズに応えられるサプライチェーンを形成するには十分に至っていない。このようなことから、我が国におけるスマート林業の目指すところはビジネスを前提とした木材のサプライチェーン形成そのものであると言っても過言でない。また、そのためには自治体間の連携や自治体を超えた民間レベルでの連携が必要となる。

さらに、スマート林業を推進するための前提としては、木材の持続的なサプライチェーンを保証するために必要な持続的な森林資源の管理の位置づけである。すなわち、我が国の森林において、我が国の木材需要に十分に応えていけるだけの森林資源の蓄積が持続されていかなければならないのである。そのためには、植林・育林といった森林の管理を持続的に行える環境を整えることが必要となる。また、それには費用と年月、そして労働力の確保が必要となる。植林から伐採までの森林のローテーション期間を仮に50年間と見積もると、現在に植林した樹木が生長して木材となって収穫できるのは孫の代になってからということになる。このような長い年月におよぶ森林の維持管理を現代の人たちがビジネスとして位置づけて対応してくれるだろうか。その答えは、よほど強い志を持っていない人でない限り、一般的には否定的であろう。したがって、スマート林業の推進においては、森林の管理をビジネスの中で位置づけるべきかどうかをまず検討すべきである。

森林の管理をビジネスとして位置づけないのであれば、誰が森林の管理を担当し、また誰が経済的にそれを支えていくべきであろうか。その答えのひとつは公共である。森林は木材生産の場だけではなく、公共に対する多機能的な公益性については我が国の林業政策の中でもすでに大きく取り上げられてきている。森林は二酸化炭素の吸収源であり、また水源確保のためにも重要な場である。さらに、森林を適正に管理することは自然災害を防ぐための国土保全にも繋がる。また、森林は景観保全や人々のレクレーションの場でもあり、生物多様性を維持していくためにも重要である。このような森林を維持管理していくためには、当然、公共事業と位置づけて公的資金を投入して然るべき理由があると考えられる。このようなことから、森林の維持管理については、林業というビジネスとは十分に関連性を持たせると同時に、少なくとも経済収支という観点からはビジネスとしての林業からは当面は切り離しておくべきかと思われる。スマート林業においては産業としての林業のボーダー設定とそれに基づくビジネスと公共の棲み分けが重要である。

一方、森林の管理の中にビジネスを積極的に盛り込んで行くことも考えておく必要もある。公共事業としての森林の管理は国家や地方行政に対して多くの財政負担を強いることにもなるし、また、このことは人々の森林の管理への興味と意欲を醸成するためには必ずしもプラスに働くとは言えない。したがって、森林の管理については、身近で魅力的なビジネス感覚の導入とその実践を考えていくべきである。その一つとして、たとえば、木材生産のために伐採した土地に再造林する際に、苗木の周囲に太陽光発電器を配したシカ防護柵を設置し、それにより固定買取制度を利用した発電ビジネスを展開してはどうだろうか。森林に発電事業の一翼を担わせるのである。この場合、設置する太陽光パネルの形状と配置の仕方は重要である。シカから苗木を守るという機能の一方で、苗木にあたる光量は十分に確保しなければならない。また、上手に配置をすることで、苗木の周りの雑草を刈る手間も軽減することが可能かもしれない。苗木がある程度まで生長すると太陽光パネルには光があたらなくなることから、その段階でパネルを別の伐採地に移動させることも必要である。また、太陽光パネルで発電した電力を利用する林業機械の開発ということも考えられる。さらに、森林内での電力供給能力が高まれば、林業機械だけではなく、林内での作業ロボットの活用ということも可能になるかもしれない。エネルギー自給型の林業を目指すことも大きな課題である。スマート林業における技術革新は宇宙開発につながるくらいの意識を持つことが必要なのではないだろうか。高性能林業機械の導入と林業作業ロボットの導入は、作業危険率の高い林業施業を安全性の高いものへと導くだけでなく、林業作業者の体力的な負担の軽減にも大きく貢献することが出来る。女性や高齢者までを含めて、林業従事可能者の層を広げることに大いに役立つであろう。その結果、余暇を利用するサンデー林業や高齢者雇用対策としてのセカンドライフ林業という新たな発想も生まれてくるかもしれない。また、森林での林業施業は長期間の作業を伴うことが多いが、通常の産業や農業のように毎日の労働が林業では必ずしも要求されるわけではない。したがって、熟練した専門性の高い作業従事者の指導があれば期間限定や時間限定の従事者が入りやすい産業分野でもある。そのようないろいろな形での労働力の確保がスマート林業を推進していくためには必要と思われる。

スマート林業を展開するためには、技術的なイノベーションと社会的なイノベーションを併行して推進することが必要であるが、森林から木材を搬出する施業においては作業の効率化によって大幅な搬出コストの削減を図ることと、下流に存在する木材の集積拠点に計画的に定められたまとまった量の木材を低価格で安定供給するためのサプライチェーンを形成することが大きな目的となる。森林から木材を搬出することの技術的なイノベーションとしてすぐに思いつくことは、我が国の森林地形に適合する高性能林業機械の開発とその活用が挙げられる。この場合、同時に大事なことは開発された林業機械が十分にその機能を発揮することを可能にするシステムづくりである。その中には、もちろん路網整備などのインフラ整備が含まれるが、林業施業はそもそも複数の機械の利用によって行われるものであるから、それぞれの機械を効率的に利用できるような作業システムづくりを検討していくことも必要となる。また、そのようにして導入された機械を利用した施業を担当できる人材の育成を目的とした教育・研修システムの構築と普及までをスマート林業では含めなければならない。さらに、林業従事者については、必要に応じて全国どこにでも出向いて現場指導や施業の指導が行えるような高度な専門知識と経験を有する従事者と特定地域に密着して必要時に労力を提供できる従事者の組み合わせが必要と考えられる。我が国の政府は「森林・林業再生プラン」の推進をすでに大きな政策課題の一つとしているが、その中では森林で林業に携わる従事者にさまざまな資格と役割を与えている。たとえば、森林経営計画の策定に携わるフォレスターや森林施業プランナー、また現場での作業を専門的に統括するフォレストマネージャー等がそれである。このようにそれぞれの役割を明確にし、相互に連携させることで、森林での林業施業の人的効率化と組織化を図っていくことが必要である。また、その中で、森林と木材に対する人々の思い入れを醸成していくことが、スマート林業を推進するための原動力となる。これを実践するためには、森林を管理する地方自治体と森林での施業を担当する民間を繋ぐ実効性のある仕組みを構築していくためのプランづくりが重要な検討課題となる。

森林から搬出されてきた木材を建材産業、紙パルプ産業やエネルギー産業等の下流産業に必要量を安定供給していくためには、中流域にビジネスの中核となる大規模な組織を設置することがスマート林業では重要である。この組織の機能としては、一定量の木材を集積して、それぞれの用途別の需要に対して必要量の木材を素材やチップなどに一次加工して出荷していくことが求められる。この場合、一つの中核組織で1年間に商える木材量は最低でも100万m3以上を目標とすることがきわめて重要と考えられる。その理由は、紙パルプ産業やエネルギー産業で必要とされる年間木材使用量はこのような規模レベルにあるからである。しかしながら、我が国のように、長細く、また山地の多い地形の国土では、木材の集積や一次加工の拠点は大きく見積もっても1ヵ所当たり10万m3前後のサイズが現実的には限界ではないかと考えられる。そこで重要になるのは、各拠点を一体化させて運用していくための情報技術を利用したネットワーク作りと全体をコーディネートできるだけの力を持つ中核組織の形成である。これにより、一次製品の規格化と在庫管理を徹底して行うことが目標となる。また、この中核組織と下流産業をしっかりと連携化することで需要と供給とのバランスを安定化させたサプライチェーンの形成が行えることが、スマート林業の推進には求められる。

また、中核組織は木材の利用者となる下流産業のニーズに単に応えるだけではなく、下流産業での木材の利用計画にも大きな発言力を持つべきこと(ステークホルダーとして機能すること)が必要である。林業を持続的に営むためには、森林資源の持続性が担保されることがきわめて重要な前提となることについてはすでに述べた。しかしながら、このことを下流産業側に担わせて、事業を進めていくことは必ずしも容易ではない。過去において、下流産業側のニーズをコントロールすることができずに過剰伐採や過剰利用による森林破壊を引き起こした理由はまさにこの点にある。このような問題を引き起こすことなく持続的な林業を行っていくためには、森林側と下流産業側を見渡すことのできる中流域に存在する中核組織の機能がきわめて重要である。

木材の用途については、マテリアル利用とエネルギー利用に大別されること、さらにマテリアル利用については、建築物を造るための木質建材としての利用と紙を生産するためのパルプ用材としての利用に分けられることについてはすでに述べた。この中で、資源利用の経済性ならびに資源の持続性を考慮すると、木材利用においては木質建材としての利用をまず最大限に考慮すべきである。その理由は二つある。最初の理由は、そもそも木材は立派な構造体を有する高分子マテリアルであるからである。その意味において、建材としての木材利用は木材の性質を最大限に引き出せる用途であり、また、加工に必要な投資や経費も他の用途に比べると安くて済む。逆に、建材の製品としての付加価値は他の用途に比べて高い。このようなことから、木材利用を収益性の高いビジネスとして成立させるためには建材としての木材利用を外すことはできない。また、第二の理由としては、建材として木材を利用する場合、製品の使用寿命が紙としての利用やエネルギーとしての利用よりも遙かに長期間であり、これは森林資源の育成期間と同じ時間的なスパンレベルにある。したがって、木材の建材としての利用は森林資源の持続性を担保していくためにはきわめて重要な位置づけとなる。さらに、建築材として利用した木材はリサイクル利用も可能であるし、また、最終的にはエネルギー化に繋がるカスケード利用も可能である。

紙パルプ産業は木材を多量に消費する産業である。また、ひとつの生産拠点でも年間100万m3レベルでの木材を消費することも大きな特徴である。したがって、木材需要を量的に支える意味において、その位置づけは大きい。しかしながら、近年、情報の電子化や情報メディアの多様化により、紙の需要は明らかに低下している。このようなことから、紙パルプ産業の経営の多角化ならびに新ビジネスの開拓はスマート林業の推進とも密接な関係を持つべきであると考えられる。これまで、紙の原料として利用されていた木材を炭素材料やナノ材料としての新素材として利用していくこと、また、バイオマス由来のプラスティックの原料として利用していくこと、また、そのための技術開発を推進していくことでニーズを拡大していくことが、スマート林業の推進を支援していくためには必要である。

さらに、木材の利用として忘れてはならないのはエネルギーとしての利用である。現在でも、世界的に見ると木材利用の40%以上は薪炭としての熱エネルギー利用である。しかしながら、その多くは必ずしも効率化されたエネルギー利用とは言えない。木材のエネルギー利用を考えて行く場合、木材が保有するエネルギーを効率良く取り出し、これを最大限に利用していくことが重要である。最近になって、木材を再生可能な発電エネルギー源として位置づけ、これを利用していくことが推進されている。電力事業における再生可能エネルギーの固定買取制度の導入により、今後、この動きはさらに拍車がかけられていくものと考えられる。しかしながら、木材のエネルギー利用を考えて行く場合、熱利用を発電利用と併行して行うことが全体としてのエネルギー変換効率を高めるためには必然である。そのためには、熱エネルギー需要を発電事業に組み合わせて推進していくことが重要である。また、木材のエネルギー利用の現場はマテリアル利用の現場とコンビネーションされていることが理想である。また、木材の液化やガス化等により動力燃料や燃料電池としての利用についても推進し、林業のエネルギー自立化を目指すべきである。さらに、木材のエネルギー利用については、森林資源の持続性の担保ならびに木材のマテリアル利用との適切な関係を十分に考慮した上で、そのあり方とエネルギー利用としての可能な適正使用量等について検討していく必要がある。

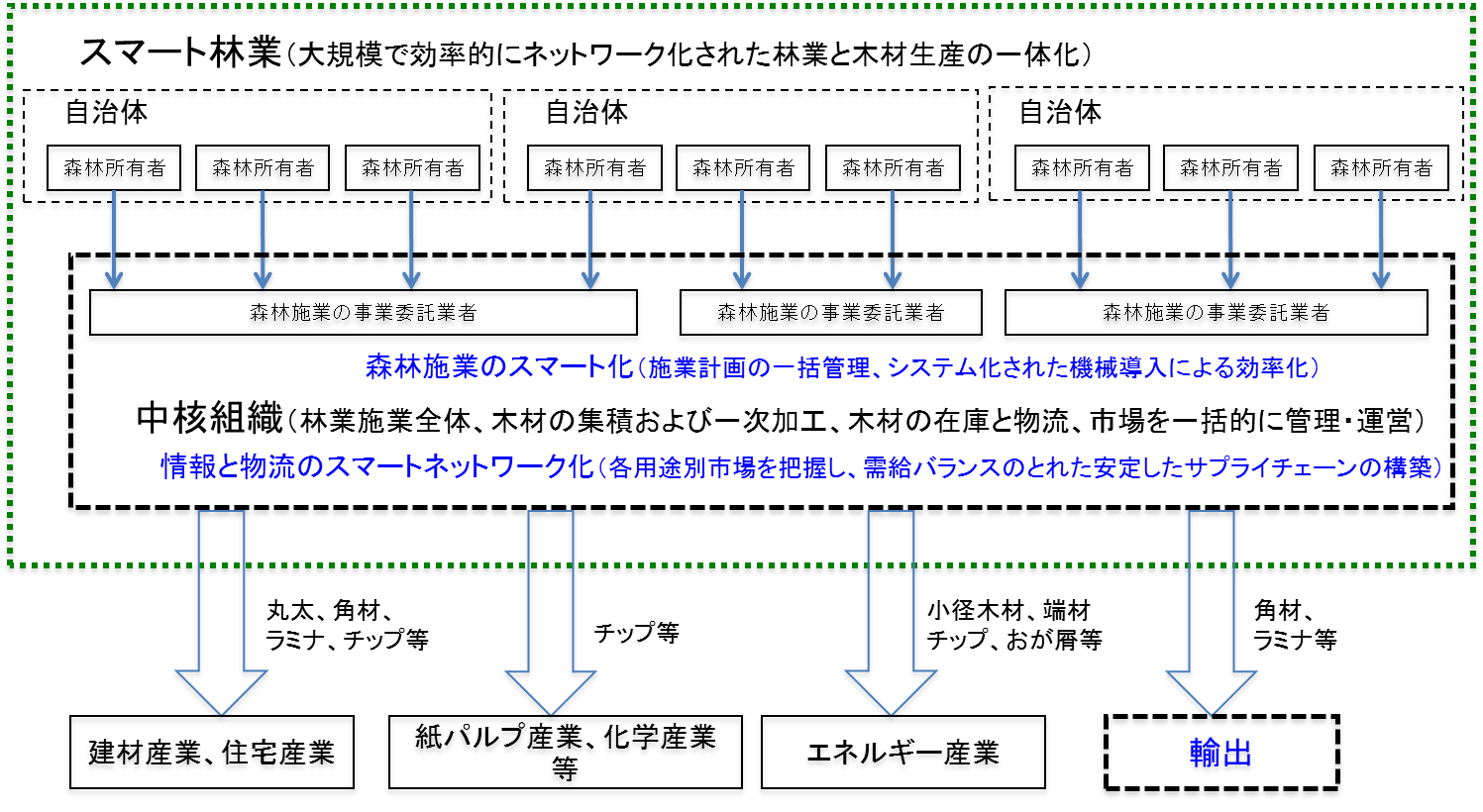

以上、スマート林業のあり方について述べてきたが、そもそもスマート林業は木材利用を中心とする関連産業との連携の中での統合的なビジネスの一部として位置づけなければならない(図1)。また、技術的なイノベーションと社会システム的なイノベーションに支えられた創造的ビジネスでもなければならない。また、森林は地域に根ざした存在であることから、スマート林業は地産地消による地域ビジネスならびに地域の活性化と雇用の拡大に繋がるべきものであるが、そのことは決して狭い地域に閉ざされたビジネスを目指すものではなく、むしろ産物として得られる木材製品については海外への輸出に向けた魅力的な商品の創出と確かな品質の確保を目指すべきである。また、そのことを意識することにより、高いブランド性と安定した持続性のあるサプライチェーンの構築にも繋がると考えられる。

図1 目指すべきスマート林業のイメージ 4.スマート林業の先導事例

我が国では近年になって各地で林業の構造的改革を進めるためのモデル的プロジェクトが進められている。本節では、前節で述べた林業のスマート化の概念を部分的ではあるが、先導的に進めている事例を紹介する。これらの事例は森林資源の地域的特徴、地場産業のサプライチェーン、需要地との関係などの多様な地域性を背景として合理的に採られた戦略であり、どれ1つとして同じモデルはない。これらの事例の経験を踏まえて、日本全体としてより高い競争力を持った林業モデルを作り出していかなければならない。

(1)北海道下川町――CO2吸収源としての森林の管理

北海道下川町の森林面積は6万7000ha、そのうち4470haが町管理林(うち人工林2890ha)である。2009年に環境モデル都市の指定を受け、循環型森林経営による適切な森林管理やカーボンオフセット、バイオマスエネルギー事業などに町をあげて取り組んでいる。

町管理林のうち人工林については50ha×60年で植栽を行う計画である。成長量1万7000?/年以上の木材を伐採せず、伐採した面積と同じく植栽を実施することで森林資源を管理しCO2の吸収を維持する。

下川町産の木材についてはFSC森林認証を行って地産地消を推奨するとともに、地元の職人の技術による高気密高断熱機能を有した環境負荷低減住宅を建設している。

また林地残材などの未利用資源を活用するため、林地残材買取制度を設けている。一方で原料製造施設と保管施設の整備を行い、林地残材を活用した地域熱供給システムを導入、町庁舎などに暖房用熱を供給している。また、近畿大学と共同で次世代燃料である植物由来のバイオコークスの製造を行い、ハウス農家での燃焼実験も実施している。

また、町民の環境意識を高めるため、エコ・アクション・ポイント事業を行っている。町民が行う様々な環境配慮活動の対価として商品券と交換することができるポイントを付与する。たとえば、次のような活動が交換対象である。

・剪定枝等の回収

・温泉入浴(木質バイオマスボイラー使用温泉)

・環境イベントへの参加など

(2)山形県最上町――ローカル林業の経営モデル

最上町は森林面積2万78530haのうち、民有人工林が3580haである。昭和50年前後に町内一斉に1300ヘクタールの牧野造林が行われた結果、民有林の7割程が杉林であったが、その後間伐が進まず、森林の荒廃が進んでいた。ここ10年で35年生・45年生の杉が増え間伐期を迎えるため、町では長期の間伐計画を作成し、低コスト間伐に取り組むとともに下流でのエネルギー利用を進め、トータルコストの低減を試みた。

最上町モデルのポイントは、森林の所有権と利用権の分離(団地化)とGISを利用した計画的資源収穫、列状間伐による施業と高性能林業機械の導入、そしてチップ化によるバイオマスボイラー利用である。年間伐採量はおおむね2000?程度と小規模ながら、林業効率化に必要な施策をワンセットで実施し、無論政府からの補助金等はあるが、小規模でもサステナブルなローカル林業の姿を提示している。

列状間伐により切り出される原木のうち用材に利用できるものは最上町の場合15%程度であり、残りは燃料用となる。このため、チップ化工程における水分管理が重要であり、つまりは事業者がエネルギーを販売していることを意識する仕組みが重要。用材は合板用に出荷される。

(3)秋田県――大規模サプライチェーンの構築

秋田県では「ふるさと秋田農林水産ビジョン」において、『施業の集約化、安定的な原木供給、最適な流通・加工体制の構築等により全国最大級の「木材総合加工産地」として飛躍することを目指す』として、木材出荷額を平成32年に1930億円に拡大する(平成20年1419億円)こととしている。

秋田県の成功モデルの一つは、スギ合板の材料である原木の大規模サプライチェーンの構築である。秋田県の合板工場秋田プライウッド(株)は平成13年からスギ合板の製造を開始したが、当初、合板メーカー側の懸念したのは、原木の安定供給であった。

このため、秋田県森林組合連合会、秋田県素材生産事業協同組合連合会、秋田県合板産業連合会および県からなる「秋田スギ合板用原木需給協議会」を設立し、原木入荷実績の確認と今後の入荷量の割当、安定供給するための問題点、その他の必要事項を細部にわたって話し合うなど、合意形成に向けた取組を行った。

また、こうしたソフト面での環境づくりと併せ、合板工場においてはスギ用のバーカー機械や乾燥設備への投資が行われ、さらに素材生産量拡大のための高性能林業機械の導入や路網の整備も行われた。

こうした取組により、原木の安定供給体制が整備され、スギ合板製造開始直後の平成14年度には1万m3程度であった秋田スギの合板利用としての消費量は、平成17年度には16万m3、さらに平成22年度には37万m3と飛躍的に増加することとなった。

この成功モデルをベースとして、平成24年度からは年間15万m3の原木を消費する大規模製材工場の稼働が予定されていることなどから、現在、集約的生業の推進と原木の適材適所への供給のための新たな集出荷、仕分け、選別、流通等のシステム構築に向けた検討がなされている。

(4)岩手県遠野市??木材生産から製品化までの一貫システム

岩手県遠野市は市総面積の83%に相当する8.3万haの森林を有しており、このうちの約半分が人口林である。遠野市では、これらの森林で産出される原木や製材品に付加価値を付け、地域の林業ならびに経済を活性化させるために「森林のくに遠野の協同機構」を設立し、平成5年から15年までの10年間をかけて地域内の川上から川下までの木材関連産業を有機的に結合させた遠野地域木材総合供給モデル基地として26.5haの土地に総工費約78億円の事業費で木材の集積から製品化までを一貫システム化させた工業団地を完成させた。

この施設には、森林組合ほか、7社の民間業者および協同組合が参画し、一年間に1.2万m3の原木から集成材、角材、板材などの各種の製材製品の加工生産、さらにプレカット材、住宅建具や家具などの生産販売を一貫化して行っている。現在、ここでの製品生産総額は一年間に15億円強であり、144名の従業員を雇用している。今後、林業施業の活性化をすることにより、さらに多くの収益ならびに雇用を生み出す可能性も期待される。

また、ごく最近になって、この施設が東日本大震災からの復旧・復興に際して近隣の釜石市および大槌町への支援基地となったことをきっかけに遠野市とこれら二つの自治体での木材関連事業者間で上閉伊地域林業・木材・住宅産業振興協議会を立ち上げ、さらに広域的な林業・木材関連産業の中核組織の形成がなされつつある。

(5)群馬県――一括全量買取方式の導入

群馬県は42.5万haの森林面積を持つ関東一の森林県である。近隣に大規模需要地を抱え、かつ平成23年3月に全線開通した北関東自動車道によって、栃木、茨城、東北方面へのアクセスにも恵まれた林産県として期待のできる地域である。しかし、木材生産量は昭和60年当時50?60万?あったのに対し、平成21年時点では18万?に縮小している。こうした中、群馬県では、平成23年に策定した森林・林業基本計画において「10年後の素材生産量倍増、40万?を目指し、生産体制の整備・強化を図る」とし、県内の製材・加工拠点の強化、流通の整備を図ることとしている。

群馬県森林組合連合会が平成23年に設立した「渋川県産材センター」は、国内初の一括全量買取方式の導入事例であり、県の林業の仕組みを変革するための第一歩として期待されている。

「渋川県産材センター」では、A材、B材、C材を一括で全量定額で買取り、センター内で原木選別を行うとともに、A材は提携製材工場へ販売、B材はセンター内で主として集成材ラミナを製造、C材は製紙用にチップ化する一環ラインを構築し、コスト削減をめざしている。また、センターが受け入れる原木を3mに統一することで、間伐施業を効率化すると同時に高性能林業機械の作業効率を向上させている。さらに近隣に木質バイオマス専焼発電所を稼働させ、バークの有効利用とトータルコストの削減を狙っている。

提携製材工場の中核が㈱トーセン(栃木県)である。渋川県産材センターから出荷された製材は「母船」工場に送られて乾燥・仕上げ工程を経て、住宅メーカー、プレカット工場等に出荷される。

このモデルにより、80%といわれるこれまで活用されずに山林に捨てられてきた林地残材を資源として有効に活用できるようになる可能性がある。また、製材側の受け入れ寸法の規格化はサプライチェーン全体の見直しを促すことにつながる。

(6)岡山――IT活用とファンド運営

岡山県では平成16年から「おかやま森づくり県民税」を設け、①水源のかん養、地球温暖化防止などの森林の持つ公益的機能を高める森づくり、②森林整備を推進するための担い手の確保と木材の利用促進、③森林・林業に関する各種情報の提供と森づくり活動の推進に当てている。また、公共施設での木材利用の拡大や最長伐期を150年とする長伐期施業の推進などを政策的に進めている。

県下では、津山市森林組合が中心となり加工事業者である院庄林業㈱をサプライチェーンの中核として、6万?規模の素材供給体制を敷いている。原木の低コスト化は、①年間事業量を増やすことによる固定費の削減、②施業集約化で1回の事業量を増やすことによる機械回送費等の削減、③路網整備による集材距離・歩行距離の低減、④作業道開設の簡略化(簡易作業道の開設、設計作業の簡略化)および十分な廃水処理による維持費の削減、⑤列状間伐の導入、⑥高性能林業機械の活用――などによって行われている。特徴的な取組みとしては、北欧製のハーベスタを導入し、ハーベスタで造材する際に末口径、材長、樹種、形状などを自動検知し、丸太にマーキングしている。データはメモリーカードに蓄積され、それを受け渡すことで検知データを共有し、品質の安定化を図っている。製材コストの削減は基本的には、製材速度のスピードアップや乾燥・仕上げコストの縮減などの既存設備の合理化である。

また、県内では西粟倉村が㈱トビムシと共同で、「共同の森ファンド」を設立し、森林の管理を行っている。このファンドが森林組合員に利用する高性能林業機械を貸し出す、製材のマーケティング(「西粟倉村の木の家」といったブランドの創出)を行うなどして収益を生み出し、投資家と森林保有者へ収益を還元する仕組みを構築している。こうした活動を通じて、林業、製材、工務店等の雇用を創出し、定住人口を増加させるとともに、地域外の人との交流を増加させ、上質な地域づくりを行っていく。こうしたローカルな林業経営仕組みも今後注目すべきである。

(7)徳島県――高性能林業機械の大量導入

徳島県では平成19年度からは「林業飛躍プロジェクト」を推進しているが、その中心となる施策は、路網整備と高性能林業機械の大量導入である。

①路網整備:100?150m/haの路網(幅員は2m程度)。目標5900km

②高性能林業機械の導入:小型スイングヤーダ、小型プロセッサ、フォワーダによる3点セットを30セット

これにより機械1セット4人で1日に20?(従来の2倍)を目指している。

また、この施策に先立ち、間伐団地の設定(目標1万5000ha)、森のエキスパート育成者数(同120人)などを行っている。これらの施策により、平成21年度にはおおむね10万?の出荷を実現した。

また、加工段階では、11の加工会社が加工事業体を組み、港湾部にプレカット工場や内装建材工場、合板工場などが立地して木材加工団地を形成している。製材工場の処理能力の向上とプレカット工場向けに生産ラインの見直し、内装用スギ材の加工など、生産の合理化と需要品目の充実・拡大に取り組んでいる。

(8)岐阜――システム販売と直送方式

岐阜県では、平成18年度より林野庁の新生産システム推進対策事業の地域指定を受け、「岐阜広域新生産システム」の構築を通じ、地域材の利用拡大、生産性の向上に取り組んできた。非皆伐を前提とし、間伐2順目(50年生程度)で10?/人日(4,500円/?)の生産性実現を目指している。また加工事業における生産性向上のため、中核となる加工業者の生産能力の拡大を図り、加工コストの低減にも取り組んでいる。

そのほか、岐阜広域新生産システムにおいて特徴的な取り組みは、岐阜木材ネットワークセンターにおける市場を介さない「システム販売」である。入札や競りで生産コストと無関係に原木の価格が決められる従来の流通構造から脱して、生産者が木材の価格(県森林組合連合会の決めた単価)を決定する仕組みとして注目される。

この仕組みを実現するため、岐阜木材ネットワークセンターでは、山元に近接する場所に中間土場を設置し、買い手の望む規格、数量の仕分を実施する「直送方式」を採り、輸送コストを削減している。このシステムでは山元で売れない原木を生産しない、「いらないものを生産しない、余分なことをしない」ことを原則としている。具体的には、

・需要先に会わせた造材の徹底

・造材時の仕分けの徹底

・山元土場は、フォワーダーによる搬送距離を800m以内とする

・中間土場(ストックヤード)等を活用する場合の造材時の仕分けを最適化

直送方式の課題は、売り手の顔が見えないシステムであるため、仕分けにより厳密な規格化とトレーサビリティが必要な点である。

(9)熊本――大規模製材組合の設立

熊本では、銘建工業(株)(岡山県真庭市)と熊本県森林組合連合会が中心となり、原木消費量10万?/年クラスの「協同組合くまもと製材」が平成20年に稼働し、地域材を大量に加工する体制を整えている。スギの間柱と集成材用ラミナを中心に製材する。

県森林連は協定先の組合員と密接に連絡を取りながら、くまもと製材に原木を安定供給する。調達する原木は末口24cm上、元口は50cmまで。長さは3m材が中心としている。従来、九州地区では4m採材が一般的だったが、くまもと製材では3m間柱や3m管柱用のラミナを製造するため、山元は3mで採材。3mに採材する方が、直材が増えて単価がアップする。

くまもと製材では、1日に200?300?の原木が製材され、製材歩留まりは約50%、残材は製紙用のチップ、オガ粉は畜産用の敷料、バークは粉砕して木屑炊きボイラーの熱源、乾燥後のモルダー屑やオガ粉も熱源として利用されている。

また山元側では高性能林業機械化、間伐の団地化、路網整備の促進を進めて素材生産作業の効率アップを図るほか、生産量を拡大するため、主伐についても積極的に取り組むとしている。

この事業モデルでは、山元の供給量確保が最大の課題である。このためには、どの程度の径級のものがどれくらいあるのかといった情報を有効に利用できるよう森林データベースの充実を進めていくことと、データベースを活用した新しい方法での施業を進めていく必要がある。

(参考資料)

[1]日本林業技士会、「新生産システムモデル対策推進事業-新生産システムモデル地域の課題と取組みの展開方向」、平成20年3月 http://www.gishikai.jp/pdf/h19sin.pdf [2]全国木材組合連合会、「新生産システムモデル対策推進事業」ホームページ、http://www.zenmoku.jp/shinseisan/akita/indeph.php [3]全国木材協同組合連合会、「林地残材フル活用・木質バイオマス利活用実証事業 平成22年度林地残材フル活用実証事業成果報告書」、http://www.zenmokukyo.jp/63.html [4]プラチナ構想ネットワーク、第1回シンポジウム資料、平成22年12月 [5]プラチナ構想ネットワーク、大分シンポジウム資料、平成23年6月 5.今後の展開をめざして(むすびに)

スマート林業の推進にあたっては、従前からの林業が進めてきたような意識や制度の枠を超えたところにまず足を置いてみることが重要かもしれない。たとえば、木材は輸入するものであるという意識から、木材は輸出するものであると言う意識を持ってみる必要はないだろうか。中国や東南アジアにおいては経済発展に伴い、今後、木材需要は確実に増加していく。これらの国々に対して、欧州の林業国が我が国に対して行ってきたような魅力ある木材製品を輸出することを考えてみてはどうだろうか。そのような市場を獲得することに成功すれば、少なくとも木材加工や利用といった下流部分での需要の先細りを心配する必要はなくなる。むしろ、そこで必要なものは他国に追従を許さない高い製品開発能力と品質管理能力であり、さらにこれに基づいた展開を図るべきと言える。そのためには、これまで林業とは縁遠かった輸出経験の豊富な産業からの協力を得ることも必要かも知れない。たとえば、輸出産業として成長してきた自動車業界や家電業界等から学ぶべき点は多いのではないだろうか。また、輸出を意識することで、港湾部にある木材集積ならびに加工拠点での最新技術の導入や大規模化、さらにシステム革新も大幅に進展するであろう。次に、量的にも安定したサプライチェーンを低価格で実現するためには、中流域に位置して、上流と下流をコントロールできる大規模な中核組織の形成も必要となるであろう。そのためには、現在のような森林組合が個々にバラバラに動くのではなく、より木材の生産や流通を計画的に行うことができるような大規模な森林所有者組合あるいは連合会のような組織に統合していくことが推進されるべきであろう。また、このような大きな組織に林業施業を担わせていくことで、林業機械の導入やそれを機能的に活用していくための森林内のインフラ整備も推進することができるであろう。さらに、高性能の林業機械や作業ロボット等の導入により、上流域の森林内での林業施業から、きついとか、危険であるというようなイメージを拭い去り、適度な運動を伴う労働とインテリジェントな思考に基づく計画と作業を組み合わせたようなイメージの施業に林業を変えていくことができるのではないだろうか。これにより、林業への就労を希望する人も増加していくかもしれない。

一方、スマート林業はこれまでのやり方をすべて否定することによって成り立たせるものではないことも強調しておきたい。すでに存在するものを新しい組織に構造化して効率的に活用していくこともスマート林業の大きな目標となる。また、スマート林業では、すべてのものを画一化するような方向で動くべきものでもない。もちろん、基本となるものについては共通のプラットフォームとしての規格化や統一化は必要であるが、一方、そこから得られる製品についてはそれぞれの顧客の希望やニーズに応えて行ける個性的な魅力を持つことが市場拡大のためには必要である。そこには、自動車という製品がコンセプトや基本設計においてはいくつかの共通のプラットフォームに立脚している一方で、最終製品についてはさまざまの個性とバリエーションを存在させることによって供給と需要のバランスを考慮しながら発展させてきたのと同様のセンスが持ち込まれるべきかもしれない。もともと、木材は樹種によってそれぞれに性能や特徴も異なっているし、また、森林に根ざす林業はそもそもその土地の地形、気候や風土に大きな影響を受けている。北海道と九州では明らかにスマート林業のやり方は大きく異なるはずである。そのような地域の特徴を生かしつつ、スマート林業においては、自治体(公共)と民間事業体(ビジネス)が適切な連携を図りつつ推進していくことが特に重要と言える。スマート林業への展開によって林業生産が大幅に増大し、それにより下流産業も含めて多くの需要と雇用を生み出すことで、地域と我が国の発展に繋がることを期待している。その中で、本ワーキンググループの活動が大きな推進力となっていくことを心から願っている。

鮫島 正浩(さめじま まさひろ)

東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻 教授

東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻 教授東京大学農学部卒業(1977)、同大学院農学研究科博士課程 修了(1982)。 東京大学助手(1983-1995)、 この間 米国 ジョージア大学生化学科に客員研究員として滞在(1990- 1992)、同助教授(1995-2001)、2001年より現職。専門分 野は、林産学、バイオマス利用学、森林生物化学。特に、セルロース系バイオマスの微生物・酵素による変換技術の開発研究に従事。 日本木材学会理事(2005 ? 2011(副会長、2005 ? 2009)監事(2011 ?) 日本木材保存協会理事(2001 ?) 国際木材科学アカデミーフェロー(2009 ?) 林政審議会委員、(2009 ?(2011 ?会長代理、施策部会長) 森林・林業基本政策検討委員会委員(2010) バイオ燃料技術革新協議会委員長(2007 ? 2008) NEDO 技術委員(2001 ?) 富山県農林水産試験研究外部評価委員(2005 ?) 主な著書 次世代バイオエタノール生産の技術革新と事業展開、フロンティア出版(2010) 経歴・業績詳細 URL:http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901097836825766 |