東日本大震災と低炭素社会の実現2011 年3 月11

日、日本は東日本大震災に見舞われ、東北地方を中心に甚大な被害を被った。さらに福島第一原発での津波被害に端を発した事故は、日本の原子力発電史上最大の事故となり、日本のみならず世界中に衝撃を与えた。本事故をきっかけとして、原子力を含むエネルギー政策、低炭素化政策の見直しは必至の状況である。しかし、その場合でもエネルギーの安定供給と経済性を高め、低炭素化を目指す長期的な方向性はかわらないであろう。我が国としては、今後の大震災からの復興と共に、見直すべき施策と着実に進めるべき施策を冷静に見極め、定量的な検討を加えつつ前進していくことが肝要である。本稿では、低炭素社会実現に向けた日本の政策・制度について解説する。

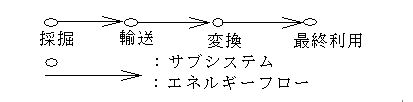

1.エネルギーシステムにおける技術革新の可能性エネルギーシステムエネルギーシステムとは一般に「エネルギー資源の採掘から、輸送、変換、最終利用(われわれが需要端においてエネルギーを利用することを指す。たとえば、乗用車用の燃料としてガソリンを利用する場合や、家庭の厨房でガスを利用する場合が最終利用である。)に至るまでの複雑なネットワークシステム」と定義される。しかし、ここでは話をわかりやすくするため、非常に単純なエネルギーシステムを考えてみよう。いま、一次エネルギー(地殻から採掘され、加工されていないエネルギーを指す)として、一種類の化石燃料(たとえば天然ガス)が利用されていたとして、天然ガスが最終的に利用されるまでの流れが図1

のような1 本の鎖のように表されているものとしよう。これを鎖型エネルギーシステムとよぶ。鎖型エネルギーシステムは、最も単純化されたエネルギーシステムの一類型とみることができる。

図1のようなエネルギーシステムにおいて、エネルギーの採掘から利用に至るまでの一連のプロセス構成(採掘、輸送、変換、最終利用)を、エネルギー資源の「ライフサイクル」と呼ぶ。これは、エネルギー資源が地球から採取され(生まれ)、多様なプロセスを経た後、最終利用に供され利用不可能な熱となって地球に放出される(死ぬ)までを人間の「ライフサイクル」になぞらえたものである。いま、最終需要端のエネルギー需要から、エネルギー資源の必要量を算定するには、各プロセスのエネルギー効率を掛け算することによるライフサイクルエネルギー効率を求める必要がある。

図1 鎖型エネルギーシステムの概念図 たとえば天然ガス採掘の際には、日本に輸送するため液化する必要があるが、その液化のエネルギー効率を向上させるとか、輸送タンカーの航行効率を向上させるということでも良い。あるいはエネルギー変換プロセスとしての発電効率を向上させることでも良い。または、家庭において電気を消費する家電製品の効率を上げることでも良い。一例として、皆さんはエアコンのカタログを詳しくご覧になったことがあるだろうか。エアコンの性能を表す指標の1つとしてCOP(Coefficient

of Performance:成績係数)と呼ばれるものがある。COPとはエアコンのエネルギー効率を測る単位であり、1kWhの電力で5kWhの熱を部屋の内から外へかき出せるときにCOPは5であるという。したがってCOPの高いエアコンほど、同じ部屋の冷房をする場合でも消費電力が少なくて済むのである。同じような観点からテレビの消費電力を比較してみても良い。テレビはブラウン管のサイズによっても消費電力が異なるが、最近では、プラズマテレビや液晶テレビなどブラウン管を用いない新しいテレビが登場するようになった。液晶テレビの消費電力は、一般にブラウン管テレビより小さいため、ブラウン管によるテレビから液晶テレビに買い換えるといったことでもエネルギー効率の向上になる。

それでは、今度はやや性質の異なる技術革新を考えてみよう。いま、天然ガスを燃料とする火力発電にかわって太陽光発電を用いた場合を考えてみよう。太陽光発電は、原理的には太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換するものであるから、直接化石燃料を利用するわけではない。したがって、化石燃料を起源とする上記の鎖型エネルギーシステムの中には当てはまらないように思える。

しかし、もう少し考えてみよう。太陽光発電システムの構築は、シリコンウエハの製造、製造されたシリコンウエハのセル化、セル化された太陽電池のモジュール化、周辺装置(いわゆるBOS)の付加の四段階に分けられ、各段階において様々な原材料が投入される。

そして、このような材料を製造するにはエネルギー資源が必要である。たとえば、太陽光発電システムのアルミニウム枠やガラス、鉄の架台を製造する際には化石燃料が投入されている。したがって、天然ガスの発電所のように直接化石燃料を利用しているわけではないが、間接的にはやはり化石燃料を利用しているのである。いま、われわれが考慮したいのは、無限にふりそそぐ太陽光のエネルギーを計測することではなく、限りある資源である化石燃料などの再生不能エネルギーをどの程度消費したか、そして気候変動を引き起こす温室効果ガスであるCO2をどの程度発生するかである。したがって、ここでは太陽光発電が直接利用する太陽光エネルギーの計測をわれわれの頭からはずし、間接的に原料製造に消費される再生不能エネルギーの方を評価に含めることを考える。そのために、直接燃料として消費したエネルギーだけを考慮する狭い意味での効率の概念から、間接的に消費されたエネルギーをも統合する広い意味での「効率」の概念に拡張する。以後、この「効率」の指標を、狭い意味での効率に「」をつけて「効率」とよぶことにする。つまり、「効率」の分子には、火力発電なり太陽光発電の出力である電気エネルギーを取り、分母には、燃料として投入された再生不能エネルギーと設備製造のために間接的に投入された再生不能エネルギーの和を取るのである。たとえば、火力発電において、投入された燃料のエネルギーが100で発電された電気のエネルギーが40である場合、通常の発電効率は40%である。ここで、発電所の製造などに投入された間接的なエネルギーを分母に加えたのが「効率」である。ただし、火力発電においては、燃料として投入されているエネルギーは発電所の製造のために投入されているエネルギーよりはるかに大きいため、「効率」は、先に述べた40%とほとんど変わらない。通常の効率と「効率」が大きく変わるのは、太陽光発電や風力発電のような場合である。この場合、燃料として投入される化石エネルギーはない。太陽光発電の「効率」は、降り注ぐ太陽エネルギーを電気のエネルギーに変換する発電効率ではなく、分母に太陽光発電の製造に投入された再生不能エネルギーをおき、分子に発電された電気のエネルギーをおく。

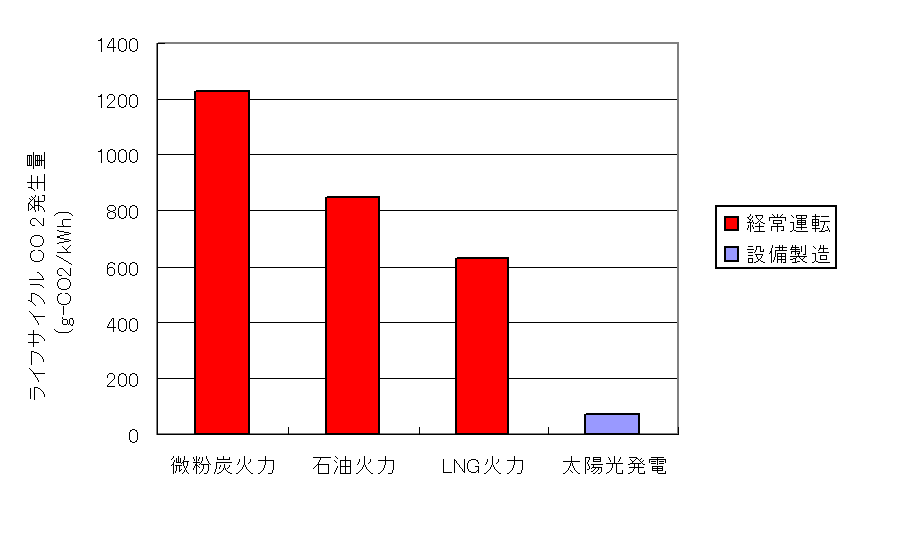

このように定義すると、太陽光発電システムのように直接燃料を消費しないものも、天然ガスの発電所とおなじように評価することが可能となる。また、同様に化石燃料の消費量を求めることで、太陽光発電システムと火力発電システムの直接・間接のCO2排出量を比較することもできる。このようにして比較した結果を図2に示す。

図2 太陽光発電システムと火力発電システムのライフサイクルCO2排出量の比較 この図から、次のようなことが読み取れる。まず太陽光発電システムのCO2排出量は、石炭、石油、天然ガスなどの火力発電よりもはるかに小さい。次に、太陽光発電システムのCO2排出は設備の製造に起因しているのに対して、火力発電の場合は、ほとんどが経常運転すなわち燃料の燃焼によって生じている。さらに、この棒グラフの高さから太陽光発電は、化石燃料を利用しない(CO2を発生しない)発電技術という訳ではなく、化石燃料を「効率」良く利用してCO2の発生を少なくする技術である。すなわち、自然エネルギー利用技術も、上述したエアコンやテレビと同様に、「効率」向上の技術の一種であるといえる。

そして、エネルギーシステム全体でライフサイクル「効率」を高めていき、このライフサイクル「効率」の向上が目標値を超えることが、長期的な技術革新の目標達成のために必要なのである。

ここまでの説明で、エネルギーシステムにおける様々な技術は、自然エネルギー利用技術も含めてライフサイクル「効率」を改善する技術であると位置付けられることおわかりいただけたと思う。さて、それでは現実の世界でそうした技術をどんどん導入し、長期的な目標も容易に達成できるのであろうか。

いわゆる「技術万能主義」の立場からは、「技術でどんな問題も解決できる、もちろん地球環境問題も例外ではない」という主張をする。そして、前節で述べた太陽光発電システムの例や、これをさらにレベルアップした宇宙発電衛星システム(太陽光発電のパネルを人工衛星を使って宇宙空間にはり、発電した電力をマイクロ波に変換して地上に送るシステム)の例などを挙げる。

また、バイオマスエネルギーのように植物や廃棄物を人間が利用しやすい形に変換して用いる技術も注目を集めている。また、近年家庭・業務用のコージェネレーション技術(電気と熱の両方を利用することにより、エネルギーの総合利用効率を高める技術)として話題を集めるマイクロガスタービンや、自動車用のエネルギー変換技術として注目されている燃料電池もその1つであろう。こうした技術に夢をかけ、可能性を信じて研究開発をおこなうことは重要なことである。ただ、こうした技術の研究開発さえおこなっていれば、地球環境問題が解決すると考えるのは楽観的過ぎると私は考えている。「エネルギー・環境関連技術の研究開発だけで地球環境問題は解決する」という考え方が、技術万能主義の立場からの地球環境問題への処方箋であるとすれば、明らかにその処方箋による治癒には限界があるといわざるを得ない。

非化石エネルギーの課題それではなぜ、現実の世界でそうした技術をどんどん導入し、地球環境問題を解決することが困難なのであろうか。それは、上述した技術が、現在普及している技術と比較して一般に経済性が低い(値段が高い)からである。なぜそうした技術の値段は高いのであろうか。この問いに答えるためには、物の値段というものがどのようにして決まるのかを考えなければならない。物の値段を考える上で、経済の分野で良く用いられる産業連関表というデータベースはたいへん実用的で役に立つものである。産業連関表は、日本における商品(財)の流れを金額ベースで表したものである。この表を見ると、たとえば乗用車一台を製造するのに、どのような原材料がどれだけ投入されたかがわかるのである。さらに、産業連関表では乗用車一台を構成するために必要な原材料の一覧表の後に、粗付加価値というものが加えられる。ここで、粗付加価値とは、自動車メーカーで働く人々の給料や、工場設備の償却費、営業余剰、間接税などの総和を意味する。すなわち、乗用車一台の値段というものは、原材料の値段の総和に粗付加価値を加えたもの、ということになるのである。それでは、投入された各々の原材料の値段はどのようにして決まるのか。それも、産業連関表のデータベースの中から、たとえば乗用車用のタイヤやフロントガラスなどを検索すれば、タイヤやフロントガラスのすべての原材料と粗付加価値の総和というふうに分解できる。さらに、その原材料を同じ手続きで原料費と粗付加価値に分解する。こうした作業を次々に繰り返していくとどうなるのであろうか。結局、乗用車一台の値段は、乗用車を構成する直接・間接の原材料製造工程の粗付加価値の総和に還元されるのである。つまり、物を作る上で、本源的な投入は付加価値部分のみであることになる。これをいうなれば、付加価値価値説とでもいえるのが、産業連関分析の考え方である。

さてそれでは、物の値段を決める直接間接の粗付加価値とは何であろうか。それは先に述べたように、労働者の賃金、資本設備費、営業余剰、間接税などであり、特に大きいのは賃金と資本設備費である。結局、ある物の値段はそこに投入された直接・間接の労働や資本の投入量が大きいほど高くなることになる。

そこで、これまで述べてきた革新的なエネルギー技術を眺めてみよう。太陽光発電システムやその応用版である宇宙発電衛星システムは、多様な原材料と資本設備の投入の賜物である。また、上述したバイオマスエネルギーは、植物起源のエネルギーであり、その種撒き、育苗、植樹、下草刈り、間伐、伐採など多くの労働力の賜物である。翻って化石燃料の採掘プロセスを考えてみよう。これも探査から採掘まで多くの技術の集積であるものの、いったん巨大な資源を発見し、採掘が開始されると、枯渇に近づくまでは自噴してくる油井やガス田も多い。勿論、海底油田など採掘や精製に大きな資本設備を必要とする場合もあるが、こうした例外を除いた一般論として比較するならば、資本投入の塊のような宇宙発電衛星や労働投入の非常に大きいバイオマスエネルギー技術より、資本や労働の投入量は小さいといえる。すなわち、革新的エネルギー技術は、在来型の化石燃料をベースとしたエネルギーよりどうしても高くならざるを得ないのである。こうした条件を覆すために、多くの研究者が日夜努力しており、このこと自体はすばらしいことである。しかし、化石燃料が本当に枯渇に近づき、海底油田や非在来型石油資源など余程採掘条件の悪いところからしか化石燃料が得られないという事態に至らない限りは、革新的エネルギー技術が相対的に高くつくという事実は変わらない可能性が高い。

したがって、革新的エネルギー技術の研究開発だけをおこない、その導入については市場に任せるという戦略では、ライフサイクル効率ないしライフサイクルCO2の改善は進まないであろう。

2.低炭素社会の実現とグリーンイノベーション

1)すべての主要国が参加する公平かつ実効性ある枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提にして、2020年における温室効果ガス25%削減(1990年比)を実行する。

2)国内的には、エネルギー基本計画を基に2030年にエネルギー起源のCO2を30%程度もしくはそれ以上削減する(1990年比)。 3)国内外の状況変化に応じた柔軟かつ戦略的な政策の再構築と環境・エネルギー技術の強化、グリーンイノベーションを加速する。 4)平成23年度より地球温暖化対策税を導入する。これは、石油・石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せするもので、(最終的には)現行の石油石炭税収を約1.5倍(約2400億円増税)する。 5)再生可能エネルギーによる発電電力量は、全量買い取り(買い取りコストは電気料金に上乗せ)を実施すべく、今通常国会に関係法案を提出する 6)キャップ&トレードによる排出量取引に関しては当面慎重に検討する。 7)政府は産業、農家、生活者、地域などの主体と連携しつつ、二国間クレジットや国内クレジットなどを通じて地球温暖化対策の取り組みを支援する。 8)森林吸収源対策を含めた諸施策を推進すべく、財源を確保する。 ここでは、示された基本方針とグリーンイノベーションの関係について理解を深めるために解説すると、特に国内で実施すべき低炭素化方策について述べる。地球温暖化に関しては、現在の状況に応じた柔軟かつ戦略的な政策を再構築することと、エネルギー環境に関するグリーンイノベーションを加速すべきであるというのが現政権の認識である。それでは、グリーンイノベーションとは何を意味するのか、まずはイノベーションという概念から考察してみよう。

イノベーションの概念を生み出したのは経済学者のシュンペーターであるといわれている。彼は著書「経済発展の理論」の中で、イノベーションを新結合という言葉で表し、下記の5つの類型を掲げている。

1)プロダクトイノベーション:新しい商品・サービスあるいは新しい品質の商品・サービスの生産がこれに該当する。

2)プロセスイノベーション:新しい生産方法の創出がこれに該当する。ただし科学技術として新規である必要はない。 3)マーケットイノベーション:当該産業部門における新しい市場の開拓がこれに該当する。 4)サプライチェーンのイノベーション:原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得がこれに該当する。 5)組織のイノベーション:独占の確立もしくは打破による新しい組織・ビジネスモデルの実現がこれに該当する。

1)プロダクトイノベーション:電気自動車、太陽光発電、省エネルギー家電、蓄電池等、民生用の最終需要製品の開発・普及として大きな可能性がある。

2)プロセスイノベーション:日本の産業のプロセスにおける効率改善や省エネ技術は飽和傾向にあり、今後の可能性は小さい。 3)マーケットイノベーション:排出量取引市場の創設などがこれに当たるが、キャップ&トレードは当面凍結され、今後の注目は、閣僚委員会文書にも盛り込まれた二国間クレジットと国内クレジットである。 4)サプライチェーンのイノベーション:たとえば政府内で第一次、第二次、第三次産業を横断した「第六次産業」の創成として検討されている。狭義のグリーンイノベーションに該当するものは少ない。(広義の低炭素社会実現には、第六次産業の創成は重要である。) 5)組織のイノベーション:グリーンイノベーションに関連するものとしてスマートグリッド、スマートコミュニティなどの新しいビジネスモデルの創成は重要である。 たとえば、プロダクトイノベーションについてみると、政府の2007年長期エネルギー需給見通しの最大導入ケースにその事例がみられる。図3にあるように特に家庭部門におけるプロダクトイノベーションの例が多い。ここに掲げた省エネ家電製品、太陽光発電、燃料電池、高効率給湯器、次世代自動車などはいずれも性能、効率、コストの大幅な向上が期待できるものであり、グリーンイノベーションの中核となる可能性がある。

図3 地球温暖化対策としてのプロダクトイノベーションの例 次に、プロセスイノベーションの例を見てみよう。地球温暖化対策としてみると、主として産業部門の省エネルギー技術の革新がこれに該当する。下記は代表的なエネルギー多消費産業である鉄鋼業の省エネルギー技術のリストである。

1)平炉の転炉化

2)直送圧延 3)高炉炉頂圧発電 4)転炉ガス回収 5)密閉転炉ガス回収 6)コークス炉調湿炭 7)連続鋳造 8)コークス乾式消火設備 9)乾式高炉炉頂圧発電 10)スラグ顕熱回収 11)連続焼鈍炉 著者はIPCCが設立された1988年から産業部門等の省エネ技術を評価してきた経緯があり、ここでは敢えて1988年当時の高炉一貫製鉄における省エネルギー技術をそのまま紹介している。

そして、現在導入されている最新の省エネルギー技術はどうであろうか。実のところ、2011年現在、あるいは2020年頃までを見通した中で、大きな省エネルギーポテンシャルを持った追加的なプロセス技術は非常に少ない。唯一考えられるのは、次世代コークス炉(SCOPE21)と呼ばれる技術で、強粘結炭以外の石炭種からコークスを製造する技術である。また、セメント、紙パルプなどその他のエネルギー多消費産業においても、状況は類似している。総じていうならば、今後日本のエネルギー多消費産業、特に製鉄所などの大規模事業所においてはプロセスイノベーションによるCO2削減の余地は小さいと言わざるを得ない。

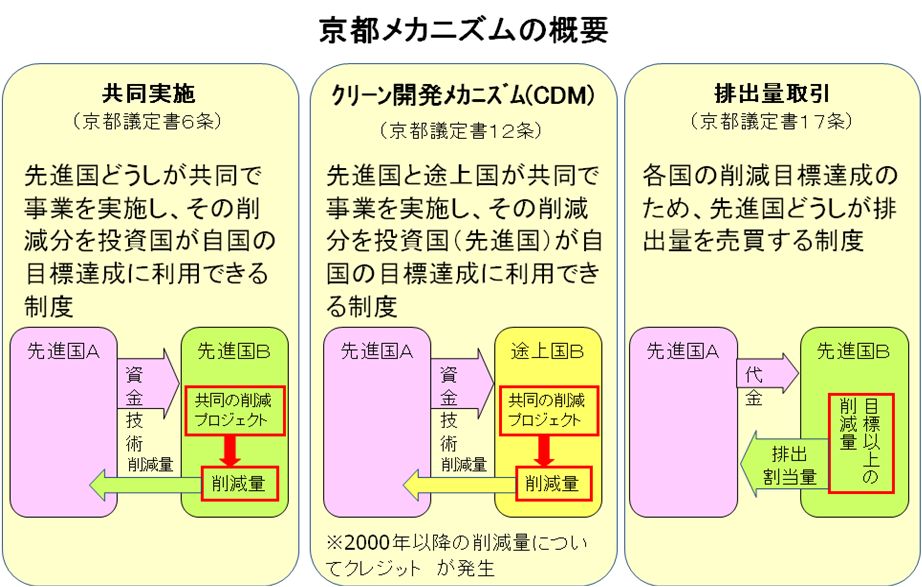

マーケットイノベーション次に、マーケットイノベーションの例として、図4に掲げるような京都メカニズムを挙げよう。これについては詳細な説明を省略するが、EUETSなど地域における排出量取引や日本における国内クレジット(国内CDM)の導入にも影響を及ぼした。

図4 地球温暖化対策としてのマーケットイノベーション例 京都メカニズムについては、京都議定書第一約束期間において一定の役割を果たしたと評価することができる。ただし、現状においては、京都メカニズムの1つであるCDMは行き詰った状態にある。それはいわゆる追加性に関する審査基準が厳しくなったためで、このため、エネルギーの効率改善技術が認められ難い仕組みになっている。この点を踏まえコペンハーゲン合意を受けて検討されているのが二国間クレジットである。二国間クレジットは、国連CDM理事会といった機関への登録が必要でなく、相手国との間で合意があれば、事業実施に伴う排出削減量をクレジット化できる可能性がある。

前述のサプライチェーンのイノベーションについては、物流の効率化などの点で広い意味での低炭素社会の構築には関係するがここでは省略する。

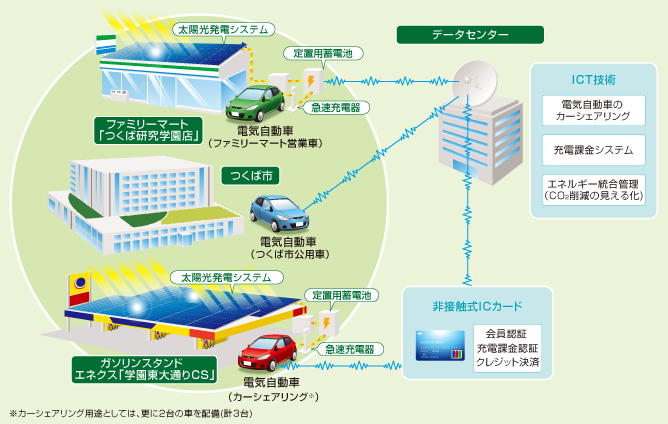

組織のイノベーションについては、図5のようなスマートエネルギーネットワークの例を挙げる。スマートエネルギーネットワークやスマートグリッドなどはグリーンイノベーションの中心として期待されており、今後スマートエネルギーネットワークにかかわる新しいビジネスモデルの創成と制度設計(規制緩和)の進展が望まれている。また、スマートエネルギーネットワークの拡大とCO2削減の定量的な分析を進める必要がある。

図5 地球温暖化対策としての組織のイノベーション例

参考文献

[1]第18回国内クレジット認証委員会の結果(経済産業省報道発表資料、平成23年3月23日) http://www.meti.go.jp/press/20110323009/20110323009.html [2]二国間クレジット制度について(経済産業省委員会資料、平成22年10月25日) http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004672/007_05_00.pdf

松橋 隆冶(まつはし りゅうじ)

東京大学大学院工学系研究科 電気系工学専攻 教授

東京大学大学院工学系研究科 電気系工学専攻 教授昭和 38 年 1 月生、48 歳。 平成 2 年東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻博士 課程修了。工学博士の学位取得。同大学資源開発工学科 助手を経て、平成 6 年 1 月東京大学資源開発工学科(現地 球システム工学科)助教授に着任。平成 11 年 4 月より東 京大学大学院新領域創成科学研究科、環境学専攻の助教授に着任。平成 15 年 12 月同教授に昇任。平成 23 年 4 月同大学院工学系研究科 電気系工学専攻教授に着任。工学博士。 エネルギーシステムと地球環境問題対応策に関する研究に従事。論文、著書と して「京都議定書と地球の再生」(NHK ブックス)他多数。 エネルギー資源学会,電気学会、日本エネルギー学会会員,環境経済政策学会, 日本建築学会等会員。 |