1.知識の爆発的増加情報は爆発している。たとえば「持続社会」という言葉でグーグル検索してみると実に日本語だけで数百万のURL が出てくる。英語を加えると1 桁増える。その最初の10 のURL

を読むことも容易でない。先端科学技術分野の一つである「太陽電池」を検索してみてもやはり数百万のURL

がリストされる。まさにかつて言われた、“知識に溺れ、情報に飢える”状態である。即ちグーグル検索では、ネット上に溢れる情報から本当に必要な知識を得ることはきわめて困難である。今や知識の獲得も高度の技術が必要になったのだ。

人類が持てる知識の総量は、かつては図書館1

つ分であった。日本では国会図書館がそれであり、東京大学の図書館等を加えれば主要な知識はその中に保管された。日本の博士論文は現在でもすべて国会図書館に保管されることになっている。しかし科学技術の発展は知識の爆発を引き起こした。とりわけ21

世紀以降はまさに爆発的に増加している。21世紀に入ってから先端科学技術分野の研究領域は細分化され、さらに研究者の献身的な研究活動によってその爆発の度合いはさらに激しいものになった。ますます細分化が進んだ研究領域に埋没する研究活動は、本来近接分野の知識と知識が融合する事によって新しい領域を開拓するチャンスを失わせる。そしてその分野以外の研究者がその知識にアクセスすることを困難にする。

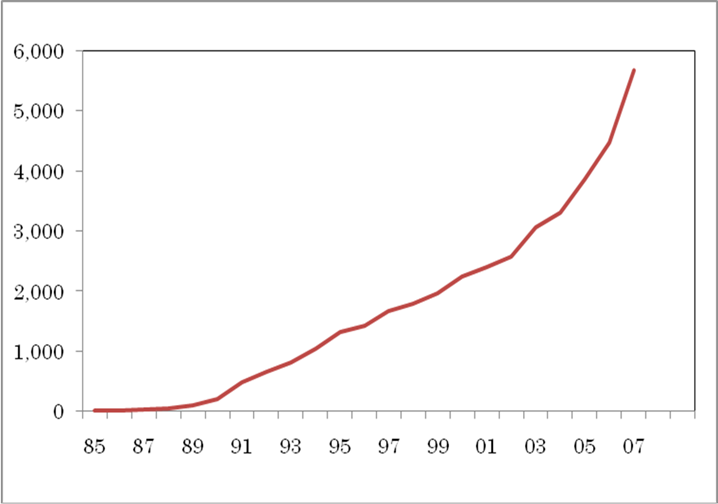

たとえば、環境問題であるが、これに関連する学術研究は近年、きわめて活発に行われ、発表される論文数は文字道理、爆発的に増加している(図1)。このような数になると、だれも全体を知ることができない。しかもグラフの面積から判るように、環境に関する学術知識の半分以上は21

世紀に得られたものだ。ほかの先端科学技術でも、人類の知識の半分以上は21 世紀以降得られたものであることがわかった。いかに21世紀以降の知の爆発が凄まじいかわかる。

図1 爆発的に増加する環境関係の学術論文の発表 知の爆発は単に学術知識にとどまらない。企業活動においても膨大な情報の処理は大きな問題であり、結果して、細部に詳しい専門家は全体を俯瞰的に理解することはできず、大きな誤りをすることもある。今日世界経済を大混乱に陥れている金融危機も元を糺せば金融工学の専門家と、金融商品の取り引きの専門家が局所的で短期的な利益最大、という最適化を追求した結果であろう。また細部の知識を理解できていない最上位の経営戦略の担当者は総合金融というビジネスモデルに埋没し、細部に潜んだ重大なリスクに気付くことなく、誤った最適化の行動を大規模に展開した。その金融専門家はこの破滅的な事態に対し事前に認識できず、結果として起こるべくして金融危機は起きてしまった。これほどの大規模な事象ではないが、企業経営の意思決定においても専門知識と情報の、統合プロセスが不完全なため誤った意思決定がされることも少なくない。

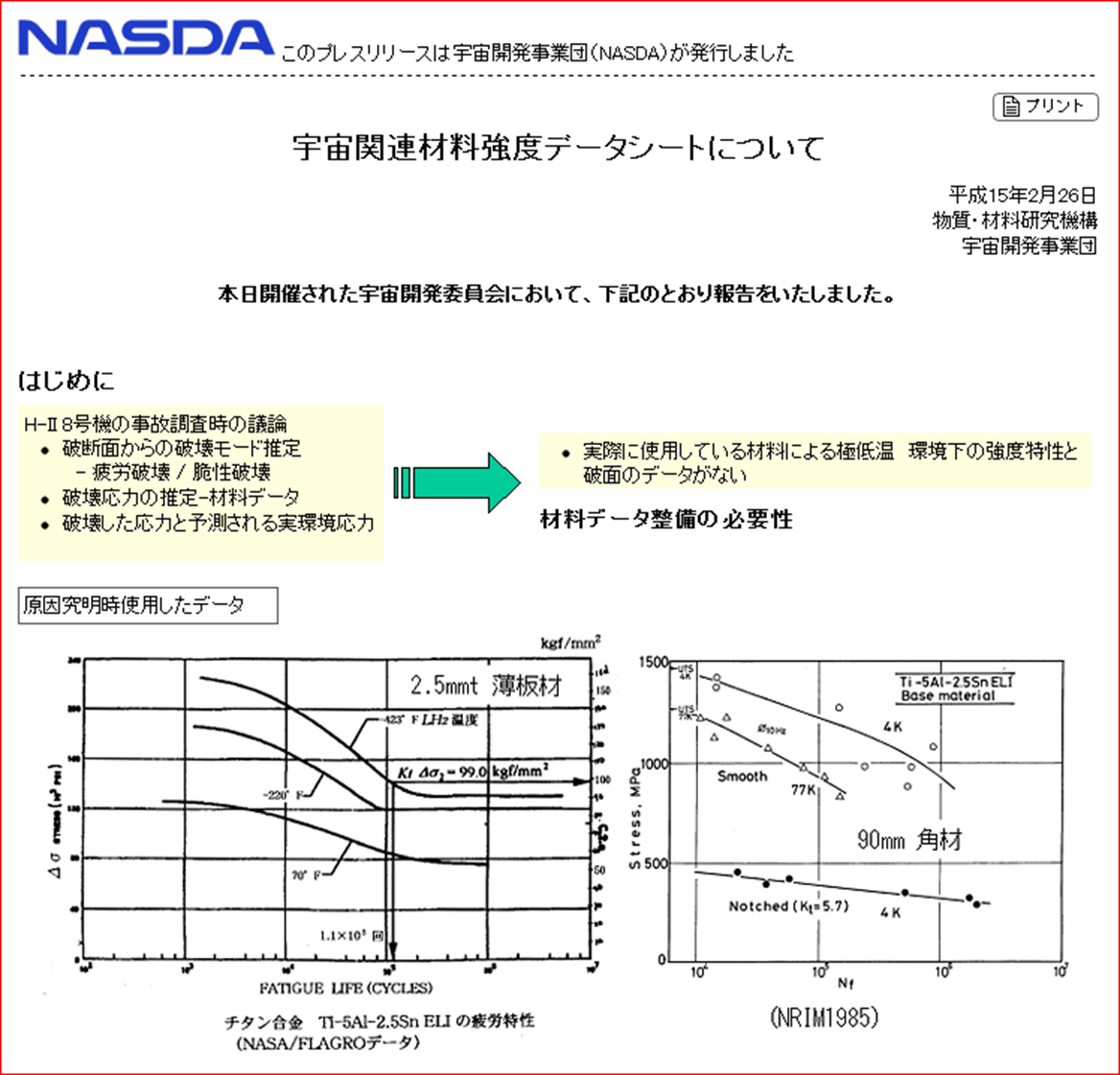

もっと単純な問題もある。宇宙事業団の事故報告の情報によれば設計者の単純な材料に関する知識の混乱がロケットの打ち上げの失敗という大きな事故を引き起こした(図2)。教科書的な鍛造材と圧延材の強度を取り違えただけだが結果は重大であった。たまたまロケットの例を挙げたが企業の中の製品の欠陥やサービスの不具合のかなりのものが、組織内に知識はありながら、現場の作業に生かされていないことに起因していることが少なくないと思う。製品の複雑化や多様化が進むにつれ、それに関連する知識が整理や構造化されないため多大な損失を伴うリコールが頻発している現実がある。最近のトヨタの米国でのリコール問題のように、製品の先端的機能が、組み込みソフトに実装されるときは、見えない構造が不可避なだけにこのリスクはさらに高い。

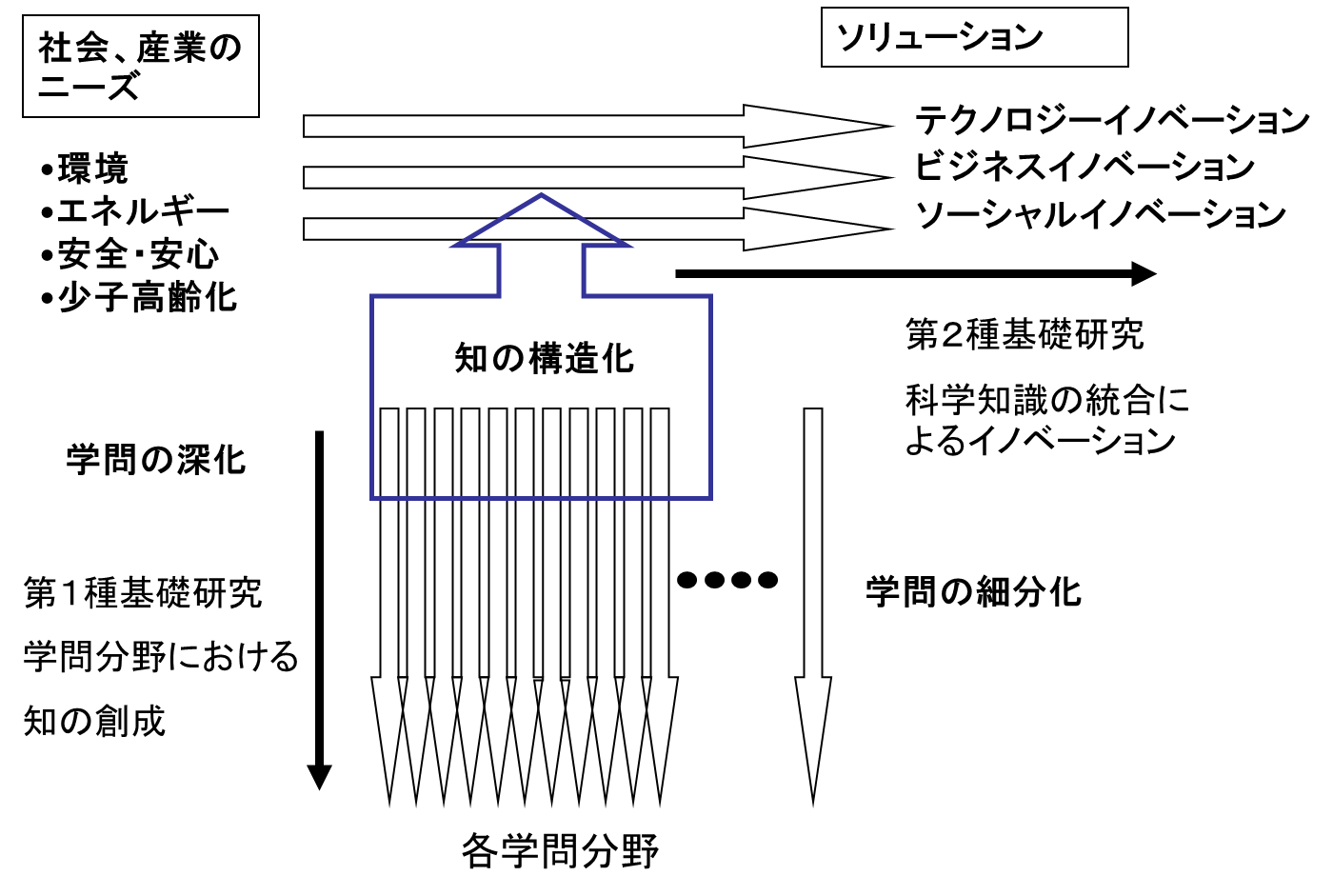

図2 知識が有効に活用できない(NASDA HPより) 社会が抱える課題は今日、環境、エネルギー、持続可能社会、食品、少子高齢化、健康、安全、介護など複合的な要因からなる。まずこれらの課題を解決すべく、科学技術研究を推進していくことが重要であるが、そのためには基礎研究で得られた学術知識を課題解決に活用しなければならない。しかしすでに述べたようにその研究の最先端は、細分化され、その分野以外の研究者が理解することも困難である。社会が抱える課題に対する答えを、すなわちソリューションを作り出すためには、爆発する知識を纏め、俯瞰的な理解をする必要がある。したがって知識を纏め、社会が抱える課題に対する答えを、すなわちソリューションを作り出す新たな研究活動が必要となる。この関係を吉川弘之元東大総長は第一種基礎研究、第二種基礎研究を定義した(図3)。すなわち学問分野における知の深化は第一種基礎研究であり、これらの学術知識の統合によるイノベーションを第二種基礎研究とした。そしてこの第一種基礎研究と第二種基礎研究を連携させる機能が必要と説いた。

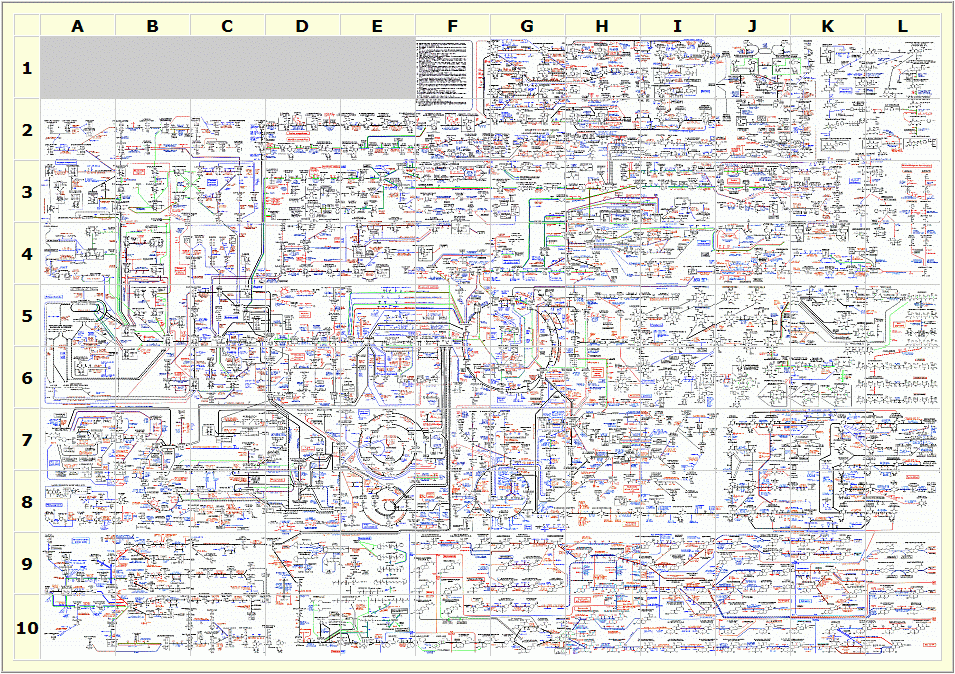

図3 知の構造化による第2種基礎研究の推進 2.情報科学による知識の構造化知識の構造化の必要性の認識とその試みは以前からおこなわれてきた。大腸菌に関する膨大な研究を代謝ネットワークという視点から図解した報告もある(図4)。その他よくできた学会誌のレビュー論文もその分野における知識の構造化を考えてよい。かつて、人類の知識の総量が比較的少ないときには、1人の人間が知識の構造化とそれに基づいたイノベーションを成し遂げることもできたであろう。こんな勝手な見方をすればレオナルド・ダビンチも知識の構造化の先駆者と見ることもできる。ともあれ近年における知識の爆発は、このような個人的な活動では人類の知識を社会の課題解決に有効に活用することを不可能にした。現在でも盛んにおこなわれているが、各分野の専門家を集め未来予測を作ることや、さらに技術分野では経済産業省の技術ロードマップのような、複数の専門家による知識の構造化の活動は盛んにおこなわれている。ただ先端技術分野においてはあまりにも知識の創出が加速し膨大な量になっているために、このような未来予測や技術ロードマップを、専門家を集める形の委員会やプロジェクトで完全に作ることはすでに不可能になっているのではないだろうか。

図4 大腸菌の代謝ネットワーク 一方、情報科学とそれが起こしてきたデジタルというテクノロジーイノベーションは知識の表現を、紙というメディアの上の印刷された文字の連なりから、電子的な0と1の集合体に変えた。デジタル化された情報は研究者により、迅速かつ自在に編集され学術論文として完成する。加えてこのデジタル情報はインターネットという地球を覆う、ネットワークによって光の速度で全世界に発信することができる。近年情報が爆発的に増えている一因もここにあると考えられる。

幸いなことに良質の学術論文は、しかるべきところにデータベースとして集積されている。この知識の集積は、デジタル技術を使えばこれまでできなかった処理が可能になる。これが大規模な知の構造化の可能性を拓いた。その基盤となる科学技術は情報科学であり、具体的には自然言語処理、認知科学、学習機械、ネットワーク理論などである。逆にデジタルの世界の情報科学を使わない限り、爆発する知識の構造化は不可能である。

小宮山宏前東大総長は、学術知識の爆発的な増加と、研究分野の細分化により知識は有効に活用されないで、結果として貴重な科学技術が社会に還元されないことを重大な課題とし、貴重な学術知識を活用し、さらに学術研究そのものももっと効率的な発展をするためには、知識を関係付け、構造化する必要があることを提案した。といっても、学術知識の爆発的な増加や学術のタコ壺的深化を否定的にとらえる必要はない。むしろこれは人類社会が膨大な知的資産を急峻に獲得している証拠であるから。基礎研究の目指すところは、その研究領域の最先端からわずかでも先に進むことである。その独創性、新規性で研究者は評価される。ただ先に述べた様に近接分野との融合や連携はその成果をさらに進める可能性がある。いわゆるタコ壺化はその可能性を失わせることが問題である。

たとえば現在最も社会的、経済的、政治的に大きな課題となっている環境分野などは、それに関連する科学技術分野を俯瞰することが強く求められるが、関連する学術分野はきわめて多数かつ多様で、広い範囲に研究者が分散し、それぞれが課題解決に邁進しているため、学会誌という世界で領域をまとめることができない。また安全や教育なども、近接領域の関連研究を積極的に俯瞰して課題解決の新しい方法を探求しなければならない。このような場合、その領域に詳しい方々が複数で、ネットワーク上で編集している「知識の記述」を利用することだ。これはあくまで一つの方法であるが、大きな複合領域の専門家というものが存在しない状況ではきわめて現実的な方法である。

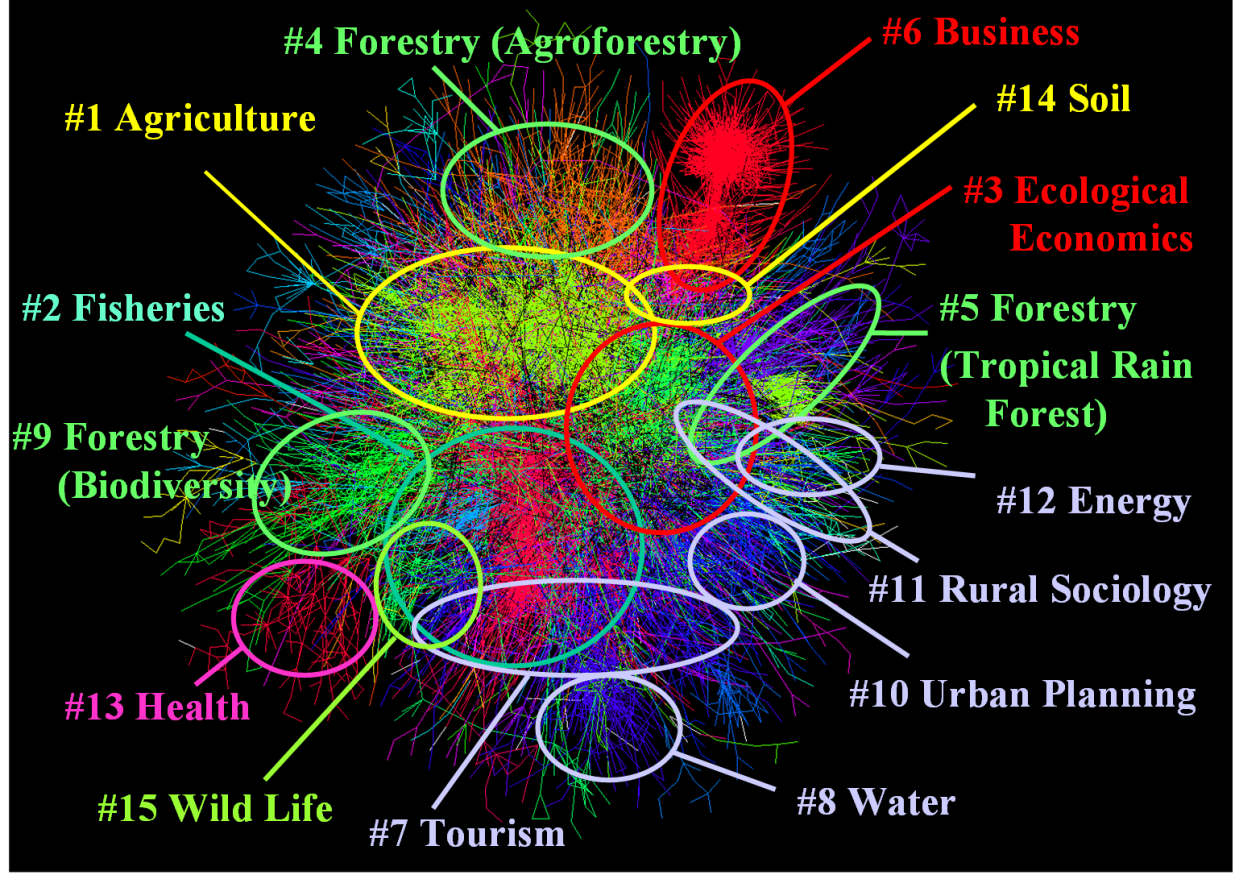

適切な検索クエリを用いてデータベースから論文を抽出しその引用関係からを生成すると、その過程で多くの論文から引用されている重要な論文、あるいは重要なレビュー論文が抽出される。その論文からその分野における重要な研究者および研究機関も同定される。さらに研究論文のネットワークにおいて特に濃密な関係を有する論文のグループをクラスタリングの手法によってそれぞれ同定できる。これは俯瞰対象の学術分野内の小分野とみなすことができる。クラスタリングによって同定されたグループを分析し、そのグループに共通するキーワードを分析することによって、その分野が何を研究対象としているか同定することができる。対象学術分野はこの小分野の集合とも考えられる。さらにその小分野をクラスタリングし、それを構成する学術分野の同定も可能である。その小分野の中にそのグループの中の論文から多くの引用を獲得している論文、研究者はネットワーク上で云うハブである。このような専門家による分析、評価によって学術俯瞰が完成する。環境学即ち、持続可能性に関する学術論文の引用ネットワーク分析の俯瞰図を示そう(図5)。

図5 サステナビリティーの学術論文俯瞰図 3.知の構造化の応用知の構造化の応用はきわめて広範囲にわたると考えているが列挙するならば。

1. 学術研究の俯瞰的理解

2. これに基づく科学技術政策への支援

3. 技術ロードマップの作成支援

4. 研究戦略、研究資金の配分の最適化

5. 新興学術分野の発見

6. 大学院教育の効率化

7. 企業経営の合理的戦略策定と行動

8. 大型プロジェクトの成果の抽出

1についてはすでに述べた。2および4については本稿では特に紹介しないが関係者からのフィードバックを期待したい。1と3については「知の構造化の技法と応用」俯瞰工学研究所(2011)を参照してほしい。4については技術経営、企業における研究開発戦略の策定に有効だと思う。5については、研究者が研究方針を、検討し、研究テーマを設定する際に大きなヒントを与えると思う。企業や政策現場における研究資金の配分にもきわめて有効ではないだろうか。6についてはここで少し説明をしておきたい。知識の爆発は実は大学院教育の現場においても、インパクトを与えている。先に述べたように学術研究発表の場が紙の印刷物というメディアであった時代は、学術論文誌は図書室や一部研究室に年に何回か、場合によっては年に一度届けられた。それをコピーして読んだ。研究室によっては分担して論文を精読し研究会で内容を紹介するそんな時代だった。ともかく私が若手研究者であった30年以上前の学術研究の現場はこんな感じだった。

メディアが電子化され、インターネットが普及した今、情報は爆発し、時間的制約からその一部しか読むことができない。だから自分の研究分野に閉じこもり、その分野の論文だけを精読することになり、結果としてタコ壺化に向かう。新たに研究者を目指す者は研究分野の基本知識を短時間で習得理解しなければならない。しかし時間は限られている。学術俯瞰の成果物として、目指す研究分野の主要文献や先進研究者及び主要研究機関の情報があれば、効率的に基礎知識を収集及び分析して研究者としての知的基盤を短時間で構築できることになる。そのうえでその時点で最も活発な研究活動が行っている分野及び最先端の位置を知ることができ、本格的な研究をいち早く始めることができるだろう。

今まで学術研究分野での応用について述べたが、7について言えば、企業社会でも知の構造化も大いに活用できると思う。企業とはいろいろな定義があると思うが、一つの認識の構造は、情報の収集と分析そしてその編集を組織としておこなう集団であると言える。ところが企業の世界でもご多分にもれず情報のデジタル化とグローバル通信網のために、情報に溢れながら、意思決定に必要な知的処理ができていない。さらには業務に必要な知識すら組織内で共有できていない。ナレッジマネジメントの必要性は声高に議論されてきたが、知識の構造化の議論なしのため、ほとんどの企業で実用の段階にない。知の構造化による俯瞰的理解の技法は、膨大なビジネス文書の整理や構造化に活用できる。技術部門におけるナレッジマネジメントにも大いに役立つだろう。逆に知識の構造化なしにナレッジマネジメントは実現できない。

研究機関や産業政策及び企業において大型プロジェクトが次々と推進されているが、そこで作成され、回覧や利用された膨大な文書は、現在はほとんどデジタル化されているにもかかわらず、整理して、そのプロジェクトから得られた貴重な知見として活用することができていない。いやそのプロジェクトの中でさえ、必ずしも全員が言語表現された情報を知識として理解しているわけではない。これがまたプロジェクトの中でコミュニケーションの不完全さと非効率さを生む。8について言えば、大型プロジェクトの情報を俯瞰的に記録し、整理し、知識に変換して構造化を行えば、得られた知識は有効に活用できると思う。企業活動や大型プロジェクトの情報整理には知識の構造化に加え、時系列的な構造化すなわち時間的俯瞰の技法を併用するとさらに理解が高まるだろう。ツールはすでにある。

松島 克守(まつしま かつもり)

俯瞰工学研究所

所長(東京大学 名誉教授)

俯瞰工学研究所

所長(東京大学 名誉教授)東京大学工学部卒業、IHIの航空機エンジンの生産技術 者を経て、東京大学で生産システムの知能化の研究に従事。西ドイツ・フンボルト財団の奨学研究員としてベルリン工大でCAD/CAMの研究に従事。日本IBMで、パソコン、製造業のマーケティング戦略を担当。プライスウォーターハウス日本法人の常務取締役。99 年より東京大学工学系研究科教授。経営戦略学専攻で「俯瞰経営学」を講義。研究活動 として、ビジネスモデル、地域クラスター、知の構造化を推進した。総合研究 機構・機構長、イノベーション政策センター長等を歴任、09 年 3 月退官。 社会活動 (NPO)ビジネスモデル学会会長 (NPO)IT コーディネータ協会理事 (財)ディジタルコンテンツ協会理事 (社)日本工学アカデミー会員 この他、地域経済活性化、企業のIT化推進、産学連携等の政府関係、自治体の委員会の委員を務めている。 主な著書 ・『俯瞰経営学』(工業調査会) ・『今、そして未来』(工業調査会) ・『地域新生のデザイン』(共著、東大総研) ・『MOT の経営学』(日経 BP 社) ・『動け!日本 イノベーションで変わる 生活・産業・地域』(編、日経 BP 社) ・『機械の故障診断』(共訳、プラントエンジニアリング協会)他 経歴・業績詳細 URL:http://www.fukan.jp/研究員/松島-克守/ |