|

今次大戦で負けて疲弊した日本の医療は国民皆保険で遍く国民に医療を提供することを主眼として順次、感染症・がん・循環器疾患に力点をおいて発展してきた。

日本人の平均寿命は、昭和22 年には男性50.0 歳、女性53.0

歳だったのが急上昇し、昭和30 年には男性63.6 歳、女性67.8

歳となり、その後は漸次ゆるやかな上昇となり、現在は男性79.2

歳、女性86.0 歳(平成19

年)と世界最高水準になった。特にここ30

年、医療の向上に伴い供給が需要をよび、国民の医療に対する要求水準が急速に高まった。

今の日本人は生まれる数と亡くなる数はほぼ同数である。日本人の原因別死亡は、1

位悪性新生物、2 位心疾患、3 位脳血管疾患、4 位肺炎、5

位不慮の事故、6 位自殺の順である。毎年約60

万人が新たに悪性新生物に罹患し、数としてはその半数の30

万人余が亡くなる。この死亡数は、全死亡数の三分の一である。一方、死因2

位以下6

位までは、発症・経過が急な疾患である。それらの疾患による死亡者数の全死亡者数に占める割合は、43.4%である。雑駁な言い方をすると半数近くが急に亡くなる。

新生児の死亡率は、年間の出産1000

件当たりでみると、昭和30 年に23

人だったのが、年々減少し、平成18 年には1.3

人にまで減少した。この数字は、米国の半分、ブラジルの5

分の1、エチオピアの35 分の1 である。

数字で見る、日本人の寿命、子供の死亡率の低さなどは世界最高水準である。人の一生でみると寿命の延びとは裏腹に、3

世代世帯の減少、雇用・年金の不透明さ、老後の医療・福祉への不安感などが相まって人心が必ずしも安定していないように思われる。

1. 医療を支える力としての日本の医療構造の特徴(資源の不適切分布)

日本には先進国には珍しく医師・医療施設の配置計画がない。すなわち、病床に関しての数の規制が地域毎にあるだけで、医師の進路のみならず医療施設開業を当事者の自由にまかせてきた。

その結果、現在の医療の構造的問題として5

つの偏在(地域、病院、科、時間、勤務医と開業医)、人的・医療施設的資源分散、と病床総量の拡大をきたした。

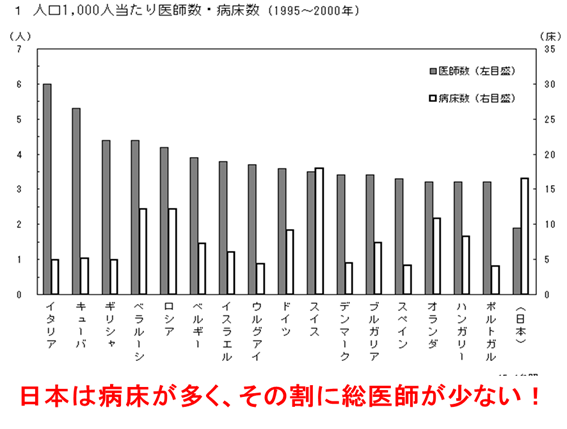

まずは、日本全体を概観する。人口1000人当たりの病床数と医師数の世界との比較結果は以下の表のとおり、日本は病床数が先進国に比し2倍以上で、医師数が約3分の2である。

図1 人口1,000人当たり医師数・病床数(1995~2000年)

表1 入院医療施設数・総医師数比の国際比較

また、少し古いデータになるが、趨勢は変わらないので入院医療施設数と総医師数の比を国際的に比較したものを以下に示す。

日本は、病院の数が多すぎるために一医療施設当たりの医師数が極端に少ない。このような孤立分散構造を大きく変えずにいるために、夜間や土休日診療を本来の日夜勤でなく、労働基準法上勤務でない日宿直(通称“当直”)という体制のまま、実際は勤務をする仕組みにしている。そのために、夜間や土休日診療の延長として救急医療もおかれ、それは大規模病院の多くも含めてほとんどの病院では、いわゆる応急処置となるのが現実である。

2.日本の救急医療

昭和39年の「救急病院等を定める省令」(厚生省令第8号)、いわゆる救急告示制度発足以来増加する救急需要の多様化により、昭和52年に救急医療体制の体系的な整備が行われ、患者の緊急度・重症度により軽い方から順に1次、2次、3次の3階層に分け、それぞれその受け入れ施設が都道府県毎に決められている。なお、1次救急患者は、入院を必要としないもの、2次は入院を必要とするもの、そして3次は2次で対応できない緊急度・重症度の高い疾患や外傷を負ったもの、である。

今日本の病院(医療法上20床以上の入院床を有する医療施設。平成20年現在8、794)の半数(平成20年現在4、230)は救急病院を標榜している。そして全国で214の3次救急病院以外の多くの救急病院は2次救急病院(平成20年現在3053)である。

図2 救急病院の各科救急対応可否

上の図は、救急病院の救急対応実態を示したものである。多額の補助金を得て運営されている3次救急施設の充実ぶりとは対照的に、救急入院患者の大多数を受け入れている2次救急施設の実態は厳しい。横軸は全救急施設数を100%としたときに、バーはその科について24時間救急対応できる、と申告した病院が何%あるかを示す。

たとえば、2次救急病院のうち24時間内科救急対応できる病院は、全2次救急病院の68.6%である。つまり、全2次救急病院のうち三分の一はもっともポピュラーな内科救急対応ができない。同様にみると脳神経外科は全2次救急病院のうち四分の一、小児科や産科は全2次救急病院のうち2割しか対応できない状態である。同じ2次救急病院といっても病院により、また科によりずいぶん救急対応の能力にばらつきがある。

さらに、2次救急病院のうち、夜間、土休日の「当直医」数が1人の施設は42.8%、2人の施設は28.1%である(平成19年)。つまり、本来業務でない“当直”で業務である救急を行っている。さらに、実際には1人の当直医がなんでも対応できる場合ばかりではないので、手弁当で駆け付ける医師に応援を求めているのが実情である。

患者の年齢層が上がり、大なり小なり生活習慣病を複数持っている人が大半を占めるようになった。このような患者に救急対応できるためには、病院に総合的な診療力が求められる。先ほど述べたように、総合診療力のある救急病院は日本で約1000(三次214+二次800弱)ほどであるかと思う。救急患者のうち、内因性疾患についてはこの1000の病院で分担し、外因性疾患に関しては従来の救急隊による病院前トリアージで重症度と緊急度により病院を選定するようにするなどの改変が必要である。現在の二次救急病院の病床確保に対して払われている補助金を症例応需毎の支払いに変えれば救急患者の受け入れ実績通りの収入増になってよいと思う。

今までは日本全体の話をしてきたが、実際には、医療の実情をみるときに日本の地域差の考慮が必要である。

日本の人口は、大ざっぱに言って東京圏、大阪圏、名古屋圏に半分集まっている。そして残りの半分が38道県に散らばっている。つまり日本の十分の一の面積に全人口の半分が密集している。

さらに、特別立法措置適用の有人離島は315(人口は日本の0.6%、高齢者比率は全国平均20%に対して33%)あるが、そのうちの外海にある離島の三分の二を占める長崎、沖縄、鹿児島のような県ではその離島人口が各々県総人口の1割を占める。

特殊な医療を除く一般的な入院医療サービスを提供する医療圏として設定された2次医療圏*は全国に360あるが、このうち220の医療圏では小児救急医療が完結しない(田中哲郎、平成13年「二次医療圏毎の小児救急医療体制の現状等の評価に関する研究」)。人口密度の低い地方においては、総じて今の2次医療圏では、入院医療が完結しない。

さて、現在問題となっている医療崩壊とは何か。それは医療提供側の構造としては先にあげた人的・医療施設的資源分散、5つの格差(地域、病院、科、勤務医と開業医、時間)で生じる、過疎地域、中小規模あるいは診療レベルの高くない病院、厳しい科、給与が勤務実態に比し低い勤務医、夜間土休日勤務あるいは緊急呼び出しの多い労働をしている医師、からつぶれていっている。

さらに、専門医教育偏重の中で専門性を見出せないまま総合的診療教育が衰退をきたした。そのために医師の少ない地域でも、科が細分化され、専門性の高い患者だけしか診ないという診療の非効率化も医師自身の首を絞めている。専門化が進めば、専門以外の患者への対応にためらいがちになり、国民も専門医を求める傾向が強まればさらにそれに拍車をかける。

医師を生み出す医学部は、全国に80あり、とくに地方の病院医療を支えてきた国立大学は42ある。医学部入学者は、他の学部に比して、その地域出身者の割合が低い。言いかえれば卒業後、地域に留まらず出身地である都会に帰る割合が高い。

卒業者のほとんどが大学医学部医局に入局していた時代は医局が人材派遣機能をある程度果たして遠隔地にも医師を配置していたが、現在は新卒者の過半数が大学医学部医局に入局しなくなり、医局の人材派遣機能が低下し、上記のような格差の歪みをまともに受けるところから派遣停止となってきたのが実情である。

医療需要側の要求水準の向上に対する医療供給側の対応として生じてきた様々な手続きの質量の増加は、かなりの部分が先進国のような専門医療職の育成増加をせずに、現場の医療職に単純に負荷してきた。この部分の負荷はなかなか数字にしにくく、医療統計に反映されないために、要求水準の向上に見合った改善がされずに取り残されてきた。

さらに、昭和23年に制定された現在の医師法の基本的なところは100年前の警察、厚生、労働、地方自治、建設など、幅広い分野を所管する、逆にいえば機能分化していなかった内務省時代の旧医師法(明治39年施行)から変わっていない。法律の運用が社会の変遷にともなって変わることで問題が生じてきている。その代表的なものは、医療関連死の取扱をめぐる医師法21条である。条文は、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」というものである。もともとは、公衆衛生的な観点での防疫のための法律であった。

戦後内務省の解体により警察、厚生、労働、自治などの各省に別れた後、需要側の意識の高まりに見合う専門職的自律制を維持するために必要であった医療側での医療関連有害事象の真相究明と再発防止の仕組み作りをしてこなかった点に対して、司法側が懲罰的な意味で現行法の運用の中で、拡大解釈して医療関連有害事象に対処した(平成11年1月に起きた都立広尾病院での消毒薬誤静脈注射事件の「届出義務違反」、平成16年に起きた福島県立大野病院事件での妊婦失血死に対する業務上過失致死での産婦人科医逮捕)。これら司直による介入に対して医師の一部の強い拒否反応が生じた。

また、医師法19条1項(医師の応招義務)が医師に困難対応患者への対応までも拒みにくくして心理的物的負荷をかけている。その条文は以下の通りである。

――――診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。――――

ここで言う正当な事由とは(旧厚生省昭和30年通達)、医師の不在または病気等により、事実上診療が不可能な場合に限られる。これには罰則規定はない。

この条文が最近医師側にひきおこしている心理的問題として、専門化を追い求めた大学で教育された医師が、専門以外の患者への対応にためらいがちになり、国民も専門医を求める傾向が強まればさらにそれに拍車をかけるということがある。

また、診療費の自己負担分を支払っていない患者が再来した場合でも、未支払を理由にして診療拒否をすることができない、という問題もある。そのために各地の病院で、未収の激増をきたしている。さらに問題なのがいわゆる“モンスター患者”と言われるものへの対応である。

さらに、救急搬入された患者で、診療行為に協力的でなく暴言暴力をふるうような場合の対応に困難をきたす。とくにその暴力行為の背景に身体的原因、たとえば脳腫瘍や血腫などの頭蓋内占拠病変の存在、精神疾患、電解質・代謝異常、あるいは薬物中毒など、が隠れている疑いがあるときには判断が難しくなる。このような病態を除外診断できてはじめて暴言暴力に対処できる。これにはたいへんなエネルギーが要る。この上で暴力行為が出れば警察に対応してもらえるが、問題は言葉・態度による暴力の“モンスター患者”である。

医療崩壊の実態は上記のようなさまざまな体制的問題のほかにもある。

日本人がうごく動機は、その動機の強さの順にあげると、1)好きであること、2)責任、名誉、あるいは感謝を受けること、3)金、4)強制、脅されること、であると思っている。特に良心的な医療を行っている病院の勤務医は、1)と2)をその動機にしている者が大半ではないかと思う。3)の給与は、単純比較が難しいが、勤務医と開業医の平均所得格差は3.5倍と言われている。

日本の国公立病院医師の場合、科による給与格差がない、つまりリスクアジャストしていないので、勤務状況や3)の金を考えないことが前提になっている。むしろ2)の名誉や感謝を受けることがなくなってきているので、実際のところ1)の本人のその科の仕事への熱意によっている部分がほとんどではないかと思う。2)のなくなったことは楽でない仕事を続ける動機の減退をきたす。あるとき突然、疲労骨折するように燃え尽きてしまう。

勤務医の抱えるさまざまな問題は、勤務医が連帯して自分たちで問題解決へ向かわねばならないが、実際には私の関わる「医療安全調査委員会」**の立ち上げひとつとっても医師会や学会毎に必ずしもまとまらずたいへん難しい現実である。勤務医の性として、目の前のことに一所懸命になって追われ、根本的な問題解決のために連帯する意欲・時間・体力の余裕がない。

医療崩壊を加速する医療受給側の構造としては、従来の世帯構造の変化、すなわち3世代世帯の急激な減少により、新しく親になった人たちが従来その親から受け継いできていた育児における常識を得る機会が減ったことがさまざまな結果をもたらした。ひとつには若い親が幼小児の育児にあたり、子供の客観的な健康状態把握ができにくくなった。そのために子供の容態の変化に過度に心配したり、逆に重篤化するのがわからず手遅れになったりする。それらに対しては行政と医療職とが協力し、電話相談などでの対応策を進めている。

緊急避難(on an

emergency)の意識が臨床医の一部にもメディアや警察、検察を含む国民の一部にも欠けているように思われる。

たとえば山小屋であれば、悪天候などで避難してくる登山者がいればその小屋の収用人員にかかわりなくすべて受け入れ、その代り登山者一人ひとりが取り分の狭くなった床で押し合いへしあいして過ごす。そして天候が回復次第、幕営準備のある人はそこから出ていくなどの融通を利かす。

これが日常の救急医療ではできにくい。その理由として、国民が日本のほとんどの医療施設は夜間土日休日の能力が極端に落ちる仕組みになっていることを知らず、したがって救急受診は、多くの場合緊急避難となることを理解せず、通常の診療レベルに近いものを要求し、医療側がそれを提供できない場合に満足されず、最悪の場合には民事訴訟が起こる。その危機感がまた医療側の受け入れを躊躇させる、といった悪循環が生じている。

医師を輩出してきた大学医学部は教育研究講座と大学附属病院または医学部付属病院の臨床部門と同じ場合が多い。そして近年、内科学や外科学の講座が中でいくつかの臓器別に別れたときに、いっしょに臨床部門も分けてしまった。そのために卒後臨床研修制度が導入された平成16年以前は、特定の臓器専門の内科医ができた。外科ははじめの数年ほど一般外科を研修する仕組みを持ったところがあったが、内科もできれば研究講座とは別に、はじめの臨床は一般内科を数年履修する仕組みを内科専門医の必須条件にする必要があると思う。そうでないと、救急場面のような横断的な診療が必要な場合に支障をきたすし、またそういう場面での診療に消極的にならざるを得ない。

平成11年以後、医療関連死が「異状死」扱いされるようになり、さらに自分の専門外と予想される診療に消極的になる傾向が強まった。

医療の質、アクセス、そしてコストの3つを同時に満足させることはできない。もし国民が夜間土日休日にもほどほどの医療を受けられることを望むなら、先述したアクセスを犠牲にしても病院の集中と、開業への何らかの制限が必要である。先ほど述べたように、総合診療力のある病院は日本で約1000ほどであるかと思う。このような病院が最低1つは入るようにし、医療圏を2次と3次で統合して140ほどにし、内因性疾患についてはこの1000の病院で分担し、外因性疾患に関しては従来の3次病院を中心に受け入れるようにするなどの改変が必要かと思う。

さらに、地域医療計画における需要を満たす医師確保の方策として、各地域大学の改組が必要である。地域大学は地域医療を担う医師を養成する機関であることを銘記し、学生募集定員の地域枠を増加させる、総合診療教育体制の確立などの新たな手を打っていく余地がある。

*(著者注:「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること」(医療法施行規則第30条の29第1項)。)

**医療関連死事例の真相究明と再発防止の提言を目的として行政、医療関係者、弁護士などが協力して運営しようとしている組織構想。現在その立ち上げの準備として平成17年9月より日本病理学会、日本法医学会、日本外科学会、日本内科学会の基幹4学会が主体となって「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」を全国10地域で施行している。

矢作 直樹(やはぎ なおき)

東京大学大学院医学系研究科 教授

東京大学大学院医学系研究科 教授同 附属病院救急部・集中治療部 部長 金沢大学医学部卒業。その後、麻酔科を皮切りに救急・ 集中治療、外科、内科、手術部等を経る。1999 年、東京 大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻、及び工学 系研究科精密機械工学科教授。2001 年より東京大学大学 院医学系研究科・医学部救急医学分野教授および医学部附属病院救急部・集中治療部部長。 主な著書 「人は死なない - ある臨床医による摂理と霊性をめぐる思索」(バジリコ、2011) |